Domenica scorsa il Museo d’Arte Casa Console è stato riaperto al pubblico con una stimolante inaugurazione della mostra temporanea «Pittori lepontini ticinesi – Da Chialiva, Rossi e Franzoni a Sergio Maina», allestita negli spazi al piano terra dell’edificio. Le magnifiche tavole e tele dei quattro artisti ticinesi rimarranno esposte a Poschiavo fino al 31 ottobre 2019.

A porgere il benvenuto a un folto gruppo di persone è stato Guido Lardi, direttore del museo, che non ha mancato di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della nuova mostra temporanea: da Gian Casper Bott (curatore e autore della locandina) a Renzo Volpato (responsabile dell’allestimento delle opere), fino a Pier Luigi Crameri (progettazione e realizzazione grafica). Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a tutti gli enti museali ticinesi e ai privati che hanno gentilmente messo a disposizione dell’istituzione poschiavina i preziosi dipinti, dando dimostrazione di grande fiducia.

Lardi ha spiegato che l’idea di allestire una mostra temporanea di artisti ticinesi a Poschiavo è nata da un incontro puramente casuale con Leandro Maina, figlio del pittore Sergio Maina. Oltre allo stesso Sergio Maina, la scelta è caduta su altri tre artisti ticinesi o lepontini, che vanno idealmente a ripercorrere quel solco rivolto alla realtà artistica locale, e più in generale della Svizzera italiana, già tracciato nelle precedenti mostre temporanee. L’esposizione delle opere dei quattro artisti ticinesi si ricollega pure a quella inaugurata nel dicembre del 2015 e composta da quadri di macchiaioli, simbolisti e divisionisti italiani provenienti dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate (TI).

Infatti, come già avvenuto in quella precedente mostra temporanea, anche i pittori dell’attuale esposizione (il discorso vale per Chialiva, Rossi e Franzoni) si collocano in un’epoca storica – quella della seconda metà dell’Ottocento – molto ben rappresentata nella collezione permanente del museo d’arte poschiavino con dipinti provenienti dall’area germanica. La comparazione fra soluzioni più o meno coeve di artisti dell’area subalpina, o italiana, con artisti del romanticismo tedesco è infatti un elemento che va senza dubbio ad arricchire l’offerta del Museo d’Arte Casa Console. Mentre l’accostamento di un pittore del Novecento quale Sergio Maina completa la parabola dei maestri che lo hanno preceduto ed apre una significativa finestra temporale sull’evoluzione storica dell’arte pittorica ticinese.

Leandro Maina, co-ideatore e collaboratore dell’iniziativa, ha svelato al pubblico che inizialmente la mostra avrebbe dovuto intitolarsi “Pittori lepontini, da Parigi a Poschiavo”, poiché tutti e quattro i pittori ticinesi sono in qualche modo legati all’ambiente e agli artisti di quella che può essere definita la città d’arte per antonomasia nel periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento. Leandro ha poi raccontato che suo padre smise di dipingere negli anni ’80 dello scorso secolo per dedicarsi alla musica. Con la cessazione dell’attività pittorica anche le esposizioni sono andate scemando. “La mostra di Poschiavo – ha affermato – rappresenta quindi un’importante tappa intermedia verso altre tappe espositive che avverranno nei grandi centri della Svizzera tedesca, in quei luoghi in cui mio padre espose durante il periodo di attività”.

Il figlio dell’artista ha proseguito dicendo che casa sua era spesso frequentata da amici e artisti che chiedevano i più svariati consigli al padre, il quale aveva grande dimestichezza con il mestiere di pittore. Sergio Maina discendeva infatti da una famiglia di pittori artisti sia per ramo paterno che materno (famiglia Piattini). Ma a differenza di altri figli cresciuti in uno stato di seminomadismo in famiglie di artisti, Leandro ritiene di essere stato molto fortunato in quanto il padre riuscì a crescere la famiglia in Ticino grazie al lavoro di restauratore. Leandro Maina ha pure voluto sottolineare che anche nel campo della pittura, oltre a un innato talento, l’apprendimento e il sacrificio stanno alla base del successo.

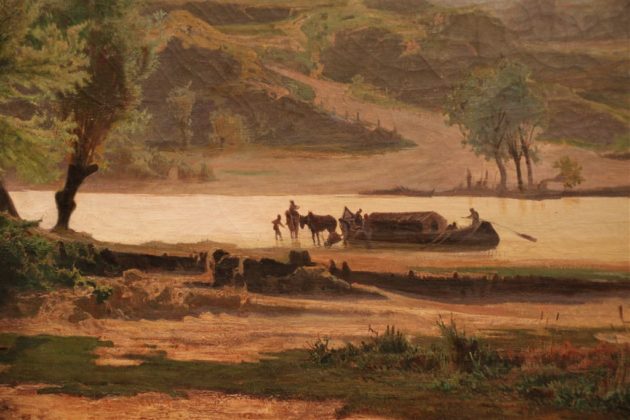

Gian Casper Bott, curatore della mostra e storico dell’arte, ha poi fornito ai presenti alcuni spunti storiografici ed ermeneutici sulle opere e gli artisti della mostra temporanea. Luigi Chialiva (1842-1914), che dopo avere frequentato il Politecnico di Zurigo si trasferì prima a Milano, poi a Torino e quindi a Parigi, dove conobbe Edgar Degas, è stata per Bott un’autentica rivelazione. Peculiari per questo artista sono le rappresentazioni di animali e paesaggi ispirate al romanticismo e caratterizzate da un ambiente pacato e da un’intensa luminosità. Pur nella diversità tecnica non mancano in Chialiva, specialmente nella scelta del soggetto, alcuni punti di contatto con un altro grande pittore della seconda metà dell’Ottocento, Giovanni Segantini. Nel dipinto Paesaggio fluviale, oltre all’impronta romantica del tema rappresentato, Bott ha sottolineato l’immagine del traghetto sul fiume quale elemento simbolico raffigurante il destino degli uomini, un elemento molto ricorrente nei pittori di quell’epoca.

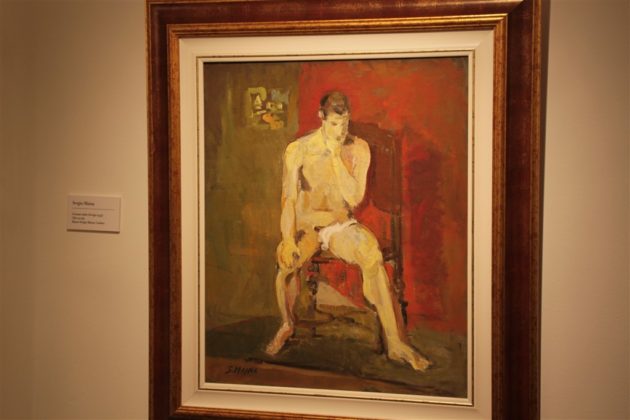

Anche Luigi Rossi (1853-1923), dopo gli studi svolti all’Accademia di Brera, si trasferì a Parigi, dove si occupò a lungo di illustrazioni di libri. Amico di Giacomo Puccini, coltivava assieme al grande compositore la passione per l’arte dell’Estremo Oriente. In Ritratto della signora Andreazzi vi è un’evidente impronta scapigliata (dal nome dato ai pittori bohemiennes italiani) e, nel foulard di pizzo della donna dipinta, Bott ha colto anche un’interessante analogia con la figura femminile scolpita nella lapide sepolcrale di Orsola Lardelli-Matossi (moglie del podestà Tomaso Lardelli) presso il cimitero riformato di Poschiavo. Molto significativi sono anche il dipinto La raccolta delle ostriche, in cui si ravvisano elementi dello stile liberty, quindi Generazioni e I denti della Vecchia, che sia nel motivo che nella tecnica rimandano rispettivamente ad Augusto Giacometti e Ferdinand Hodler.

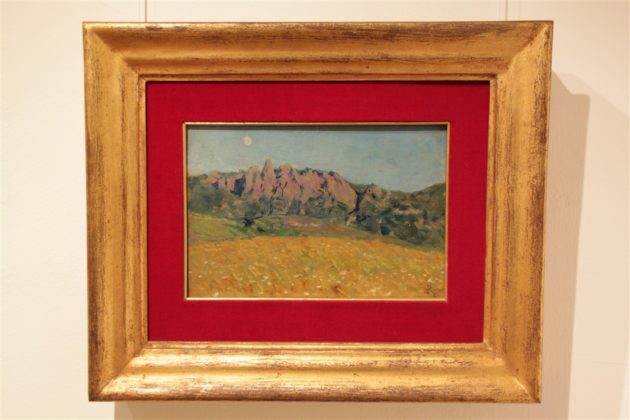

Filippo Franzoni (1867-1911) fu pittore, fotografo e violoncellista. Dopo avere studiato anch’egli all’Accademia di Brera venne ospitato dalla mecenate Antonietta de Saint-Léger sulle sue Isole di Brissago. L’opera del Franzoni stupisce per la frontalità del soggetto, come ad esempio in Arcobaleno sul lago, con una barca che è anche immagine dell’anima e in cui sono riscontrabili elementi legati alle teorie teosofiche. Anche il quadro Vista dal balcone colpisce per la sua insolita forma verticalizzata. Parlando di sé l’artista ebbe ad affermare: “L’astratto mi affascina, il concreto mi annoia”.

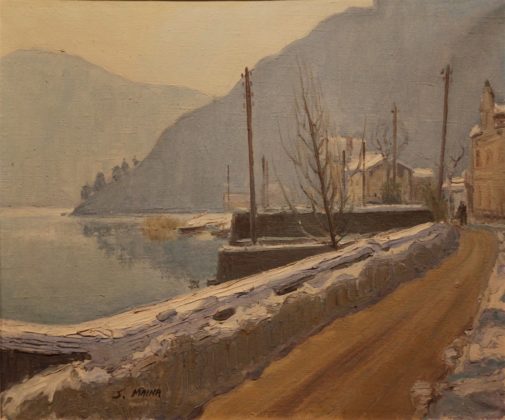

Di Sergio Maina (1913-2009), a cui è dedicata un’intera sala delle due della mostra temporanea, Gian Casper Bott ha sottolineato la cesura rispetto ai maestri ticinesi che lo precedettero. Nelle opere giovanili si nota infatti, ad esempio, un’impronta che rimanda ad un’ambiente artistico del nord, e più precisamente l’influsso dei corsi serali di Max Gubler tenuti presso la Scuola di arti applicate di Zurigo, istituto in cui Maina si è formato. Molto sintomatica è anche una stupefacente riproduzione del Maina di un autoritratto del Rembrandt esposto presso il Louvre di Parigi: segno che il giovane artista ticinese, malgrado subisca il fascino del genio del pittore olandese, non ne teme il confronto. “Una pratica – ha spiegato Bott –, quella della copia o riproduzione di un dipinto famoso, che mira soprattutto a carpire i segreti dei grandi maestri”. Il Maina più maturo può essere definito un “pittore dell’acqua” e nelle sue tele risaltano le linee verticali, che sottolineano anche l’ordine che l’artista vuole imprimere al dipinto. Tipici sono i paesaggi autunnali o invernali ticinesi in acquarello, contraddistinti dall’uso di pochi colori. “In Maina – ha continuato lo storico dell’arte – coabitano elementi dell’impressionismo e dell’espressionismo come due poli di attrazione che si arricchiscono vicendevolmente”.

La mostra temporanea “Pittori ticinesi lepontini”, curata fin nei minimi dettagli e allestita con grande perizia e professionalità, è l’ennesima conferma dell’alto livello di qualità raggiunto dal Museo d’Arte di Casa Console e della proficua collaborazione con lo storico dell’arte valposchiavino Gian Casper Bott.

Achille Pola