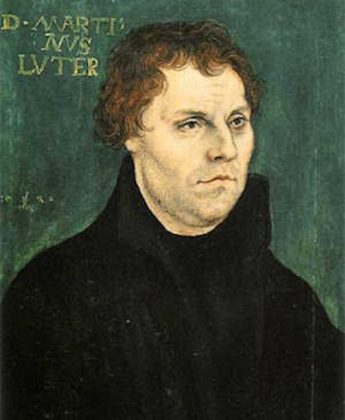

Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affisse sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg 95 «tesi» sulle indulgenze. Fu, assieme alla scoperta del “Nuovo Mondo” e di nuove rotte commerciali, la svolta che diede inizio alla nascita del mondo moderno e all’espansione del pensiero occidentale verso vaste aree del nostro pianeta. Le Chiese protestanti d’Europa celebrano quest’anno il 500° giubileo della nascita della Riforma. Un importante appuntamento che la redazione de Il Bernina ha voluto approfondire con il pastore della Chiesa evangelica di Poschiavo, Antonio Di Passa, a cui sono state rivolte alcune domande.

Il prossimo 5 novembre, nella “Domenica della Riforma”, si celebreranno i 500 anni della Riforma protestante. Una data importante anche per la Valposchiavo e le sue comunità evangeliche. Ci può dire che cosa rappresenta e in cosa consisteranno i festeggiamenti?

Per noi la “Domenica della Riforma” principalmente è un impulso che ci ricorda di rimanere cristiani e di riformarci sempre. La Riforma ha voluto usare un motto che già esisteva, “Ecclesia semper reformanda”, per ribadire che nella fede ciascuno deve mantenere il rapporto con Dio in un modo sempre vivo. Questo per noi è un fatto centrale, che non implica alcun rapporto di polemica con nessuno, ma che significa ravvivare la propria fede. In occasione dei 500 anni della Riforma stiamo facendo dei festeggiamenti che sono un’occasione per riscoprire la nostra fede oggi. Perché se non fosse così rimarrebbe inutile e fuori dal tempo. La nostra comunità ha iniziato questa primavera con una conferenza di Paolo Ricca sulla figura di Lutero. Poi abbiamo fatto un viaggio in Germania, sui luoghi della Riforma, e ad agosto vi è stata una giornata in cui abbiamo camminato e riflettuto insieme. Inoltre è già iniziato, lo scorso 24 di ottobre, uno studio biblico presso la chiesa riformata di Poschiavo, che si terrà ogni due settimane fino alla fine di maggio. Qui ripercorreremo le idee, l’ambiente e le condizioni in cui è nata la Riforma. Il prossimo 4 novembre, infine, vi sarà un concerto con i cori delle nostre chiese di Poschiavo, Bregaglia e Engadina alta.

Le Chiese protestanti nate in Europa nel secolo XVI conservano in parte tradizioni diverse, che si rifanno ai loro predicatori (Calvino, Zwingli, ecc.). Martin Lutero ne è tuttavia la figura centrale e in grado di unire tutte queste chiese. Qual è l’elemento principale di questa sua forza?

Martin Lutero ha avuto il merito di rimettere Cristo al centro della discussione nella Chiesa di allora. Egli ha proposto delle riforme per rimettere al centro della vita del credente e della Chiesa il vangelo secondo Cristo. Logicamente questo ha fatto nascere una riflessione a livello europeo, laddove altri predicatori hanno visto la Riforma da altre angolazioni. Questi personaggi fra di loro non si sono sempre capiti. Per esempio Martin Lutero e Ulrico Zwingli erano d’accordo su quasi tutto, tranne che sulla comprensione della cena del Signore, dell’Eucarestia. Calvino invece è riuscito a mettere insieme in maniera sistematica quello che Lutero aveva iniziato. Questo ha fatto sì che siano nate Chiese con delle sfumature diverse. Tuttavia non credo che Lutero sia l’elemento che unisce queste Chiese. Ciò che le unisce è il richiamo a Cristo. Lutero stesso, già nel 1522, in una sua lettera, contestava il fatto che qualcuno chiamasse quella Chiesa “luterana”, aggiungendo che anche l’apostolo Paolo impedì e criticò coloro che affermavano “io sono di Pietro” o “io sono di Paolo”. A maggior ragione, quindi, Lutero non voleva essere considerato una figura centrale. Fondamentale per Lutero è invece la fede, il vangelo secondo Cristo. In questo fatto risiede l’elemento principale della sua forza, che secondo me è anche l’elemento principale dell’ecumenismo. Più torniamo a Cristo e più è lui che ci unisce.

Nelle intenzioni di Lutero, che fu monaco e teologo agostiniano, non vi era il desiderio di dividere la Chiesa o i credenti, quanto piuttosto quello di trasporre il modello monastico ispirato al vangelo nell’intera società. Un’utopia? O meglio, a quando la realizzazione di questo ambizioso progetto?

Sì, Lutero era un teologo e le discussioni a quel tempo avvenivano nelle università, tra gli ecclesiastici. Quando lui contestò l’abuso delle indulgenze, in particolare il modo con cui alcuni predicatori penitenziali facevano uso delle indulgenze, non voleva dividere nessuno. Desiderava semplicemente richiamare ad un corretto uso della penitenza, ad un ritorno a Dio. Dobbiamo considerare che Lutero si trovava ancora pienamente all’interno di quel sistema di pensiero. Ma mentre nella tradizione ecclesiastica precedente la via per ritornare a Dio, per la salvezza, era per eccellenza stare in un monastero, egli introduce questo concetto nella vita comune. Il cristiano può vivere interamente la sua fede come in un monastero anche nella vita comune, nella società, nel luogo dove ognuno è. Il protestantesimo è sempre stato il tentativo di mettere in pratica questo concetto.

La Riforma protestante ha gettato le basi per l’autocoscienza e la libertà individuale. Tuttavia nella sua dottrina la felicità dell’uomo è rimasta funzionale a fini posti al di là di lui, a quelli di un Dio onnipotente. Nei secoli successivi autorità non meno potenti e norme laiche si sostituirono a questo potere divino. Come è possibile uscire da questa aporia?

Sì, la Riforma protestante è stata l’affermazione dell’autocoscienza di fronte all’autorità. Però premettiamo che io ho una certa difficoltà con il termine “onnipotente”, quando è riferito a Dio. Forse non ce ne rendiamo conto, ma questo termine ci crea un sacco di problemi, ma qui dovrei approfondire troppo a livello biblico-teologico, perché l’argomento può spiazzare se non spiegato bene, ma non è il tema adesso. Comunque per Lutero l’individuo è veramente libero solo se è servo di Dio, se è libero di obbedire a Dio. La libertà non è semplicemente scegliere cosa fare, questo lo facciamo, bensì la capacità di seguire o di non seguire Dio, perché non vi è libertà se non si è liberati da Dio. Lutero è per il servo arbitrio. Ma al di là delle sottili differenze teologiche il tema non è pertinente alle decisioni che si prendono nella vita di tutti i giorni, bensì alla questione se l’essere umano sia capace o meno di salvarsi da solo. Se dentro di noi vi sia quella risorsa che ci consente di raggiungere la salvezza. Lutero, seguendo anche l’insegnamento di Agostino, afferma che ciò non è possibile perché siamo imprigionati dal male che ci circonda a tal punto che non riusciamo ad ottenere la libertà. Quella libertà che ci consente di non essere schiavi delle nostre sensazioni e dei nostri desideri.

Con la traduzione della Bibbia in tedesco, Lutero non solo introdusse l’umanesimo nel discorso teologico, ma divenne anche il padre nobile del popolo tedesco. Questo fatto può avere creato dei limiti ad una maggiore diffusione del suo pensiero in Europa?

Non credo, perché comunque c’era un’unità linguistica: il latino. Lui è stato visto come un eroe tedesco successivamente, da persone che volevano sfruttare una certa immagine – un po’ come Pier Paolo Vergerio che venne considerato un eroe nazionale jugoslavo in alcune ideologie di Tito -, ma si tratta di speculazioni postume, avvenute quattro secoli più tardi, che se analizzate sono fuori di ogni fondamento. Comunque non credo che una maggior diffusione delle sue idee sia dipesa dalla traduzione in tedesco.

Ci può dire qualcosa su Pier Paolo Vergerio, il principale predicatore protestante in Bregaglia e Valposchiavo?

Beh, la nostra comunità nasce proprio dalla predicazione di Pier Paolo Vergerio e Giulio Da Milano, un altro monaco che era già qui quando nel 1547 Vergerio approda a Poschiavo. Pier Paolo Vergerio è un personaggio un po’ particolare, che all’inizio non aderisce alle idee protestanti. Tant’è vero che venne incaricato dal Papa di organizzare un concilio comune, onde evitare la spaccatura e ottenere una ricucitura dei problemi. Quando era nunzio apostolico presso la corte d’Austria, fece il giro d’Europa per parlare con i diversi principi, e nel 1535 incontrò anche Lutero. Ma non ne fece poi una grande descrizione, anzi, ne parlò malissimo. Più tardi però, dopo essere ritornato a Roma ed eletto vescovo di Capo d’Istria, capì che qualcosa andava riformato. Su questo punto credo che fossero d’accordo in tanti, ossia che la Chiesa avrebbe dovuto rimettere al centro dell’attenzione la propria funzione. Vergerio cercò quindi di introdurre alcune riforme, non grandissime, ma che gli costarono la condanna della Chiesa. Dovette quindi scappare e rifugiarsi a Poschiavo, dove fondò la nostra comunità. Poi si spostò in Bregaglia, in Engadina e in Germania. Chi volesse saperne di più, può sempre leggere l’interessante romanzo storico di Fulvio Tomizza «Il male viene dal nord. Il romanzo del vescovo Vergerio».

Quale fu il ruolo della stamperia di Dolfino Landolfi a Poschiavo? Con quale testo biblico avveniva la predicazione nei primi anni della Riforma a Poschiavo?

Il fatto che già da circa un centinaio d’anni esistesse la stampa ha contribuito moltissimo alla diffusione delle idee evangeliche. Che nel territorio dello Stato delle Tre Leghe, in un territorio di lingua italiana, vi fosse una stamperia che diffondeva gli opuscoli con le idee di Vergerio e degli altri riformatori in tutta l’Italia settentrionale fu un fatto importantissimo. La prima Bibbia in lingua italiana è del 1530 e venne tradotta da Antonio Brucioli, ma non ebbe grande diffusione. Nello stesso anno Lutero completava la sua edizione tedesca con la traduzione del Vecchio Testamento. Quindi io presuppongo che a Poschiavo si usasse ancora il testo latino, non essendo a conoscenza se un testo del Brucioli possa essere giunto a Poschiavo. Disgraziatamente, nel 1623, furono bruciati tutti gli archivi della comunità evangelica. A volte mi capita di svegliarmi di notte e di pensare a quale patrimonio avremmo avuto se non fossero accaduti quei fatti. Saremmo in possesso di tutti gli opuscoli pubblicati da Dolfino Landolfi e di molte altre pubblicazioni ancora, mentre i nostri registri d’archivio iniziano solo nel 1627. Sappiamo però che fu Pier Paolo Vergerio, in un lampo di genio, a proporre a Landolfi di mettere in piedi una stamperia per la diffusione del pensiero evangelico. E fu invece nel 1605 che Giovanni Diodati, lucchese, tradusse la Bibbia che venne usata da tutti i protestanti di lingua italiana, un monumento che arrivò ben presto anche a Poschiavo.

Negli anni ’20 del secolo scorso a Poschiavo fu pastore Giovanni Luzzi, uno dei maggiori teologi riformati di lingua italiana e traduttore egli stesso dei testi sacri. Quali testimonianze ha lasciato in valle questo illustre personaggio?

Giovanni Luzzi, all’inizio del Novecento fu colui che rielaborò la Bibbia di Diodati in un linguaggio più comprensibile alla gente dell’epoca, la cosiddetta «Riveduta». Egli nacque a Tschlin, in Engadina bassa, ma già a tre mesi di età emigrò con i genitori in Toscana, a Lucca. Dal 1923 al 1930 egli fu pastore della comunità di Poschiavo e proprio durante questo periodo finì la traduzione della «Riveduta». Questo testo è stato rivisto negli anni ’90 del secolo scorso ed è tuttora la Bibbia di cui si servono tutti i protestanti di lingua italiana. Giovanni Luzzi tradusse dunque la Bibbia nell’ufficio in cui io, indegnamente, ora lavoro.

Non credo tanto indegnamente…

No, Luzzi è stato davvero il maggiore teologo italiano protestante, ma non solo. L’importanza di Luzzi per Poschiavo è dunque anche questa. Quando in Italia mi chiedono dove è stata tradotta la Bibbia, io rispondo in Valposchiavo, e la gente vuol subito sapere dove si trova questo luogo. Giovanni Luzzi è sepolto nel cimitero di Poschiavo, dove sono sepolti pure il figlio – che morì in tenera età -, la moglie e la figlia, che ha continuato a vivere qui fino alla sua morte nel 1978. Esiste poi un «Fondo Giovanni Luzzi», con il quale la nostra comunità offre ogni anno due mezze borse di studio per la Facoltà valdese di Roma a studenti che non dispongono di mezzi finanziari adeguati. Molto probabilmente, nel 1930, Luzzi ebbe un dissidio con il Concistoro grigionese perché non voleva insegnare la religione nelle scuole. Forse perché come professore di fama internazionale egli intratteneva corrispondenze con personalità di tutto il mondo, e specialmente negli Stati Uniti, dove aveva parecchi contatti. Ma poco dopo, nel 1938, quando andò in pensione, fece ritorno a Poschiavo, dove morì nel 1948. Il legame fra Poschiavo e Giovanni Luzzi è quindi molto forte. Tra l’altro è successa una cosa molto bella alcune settimane fa. Abbiamo ricevuto tutti i manoscritti che Luzzi aveva donato a una famiglia valposchiavina in segno di gratitudine. Questa famiglia ora, nella figura di Sacha Zala, li ha donati in prestito perpetuo al nostro archivio. Proprio in questi giorni sto lavorando alla catalogazione dei manoscritti, che, oltre alle correzioni e alle bozze della Bibbia, sono molto interessanti per i suoi appunti personali su conferenze e per alcune prese di posizione su fatti accaduti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Questa è quindi la grande eredità di Giovanni Luzzi a Poschiavo.

La convivenza a volte difficile fra la comunità protestante e quella cattolica in Valposchiavo, oltre ad avere causato deprecabili eccidi e recato molto dolore e lacerazioni all’interno anche delle stesse famiglie, è stata ed è tuttora un elemento dinamico che contraddistingue il carattere dei suoi abitanti. Vi sono dei potenziali da sfruttare meglio?

Ho proprio letto sul «Corriere della Sera» in questi giorni una recensione fatta da Paolo Mieli ad un libro in cui l’autore sostiene che, in fondo, la Riforma protestante ha fatto bene anche alla Chiesa cattolica romana, nel senso che è stata uno stimolo a rimettere al centro della discussione non il Rinascimento, ma la fede, a riformularla, a riposizionarsi. Io credo che la cosa sbagliata – ma erano altri tempi – sia stata l’incapacità di dialogare senza farsi del male da parte di tutti. A quei tempi il concetto di verità era diverso da oggi. Se io avevo ragione, tu avevi torto. E di conseguenza non potevano esistere più verità una a fianco dell’altra. Questo assolutismo ha probabilmente portato a farsi del male tutti. Spero che un simile approccio alla verità sia scomparso e il fatto di avere due modi di arrivare a Dio, uno sacramentale e un altro kerigmatico (cioè di predicazione), possano arricchirsi uno con l’altro, come già si sta facendo da più di cinquant’anni, da dopo il Concilio Vaticano II. Certo si può fare anche molto di più, anzi, lo si deve fare anche in ragione del mondo che è cambiato intorno a noi. Perché le nostre divisioni creano scandalo per chi non crede, e ci sono purtroppo molte persone che non riescono a vedere un Dio che sia valido in chi, invece di seguirlo, pratica la violenza, la discriminazione ed altre cose.

Ed è più che comprensibile…

Sì. Ma questo va a chiudersi con l’altra immagine di cui parlavo sopra. Si parla di un Dio inventato, nostro, o del Dio di Gesù il Cristo? Perché se è quello inventato dagli esseri umani, è colui che ci punisce se facciamo il male e ci ricompensa se facciamo il bene. E questa è un’invenzione umana, il Dio che vediamo nel volto di Cristo è altro.

Lei è pastore, ma anche insegnante di religione. Quando ai suoi alunni a scuola parla di Lutero, Zwingli, o Pietro Valdo, che tipo di messaggio desidera che essi possano assimilare?

Che, contrariamente a quanto si fa oggi, queste persone hanno dato tutto per la loro fede in Dio, che è qualcosa di vivo.

A cura di Achille Pola