La diffusione della Riforma protestante nelle valli del Grigioni italiano, avvenuta cinque secoli fa, ha influito sulla lingua parlata in Bregaglia e Valposchiavo? A questa domanda aveva già in parte risposto, in modo affermativo, il linguista ticinese Sandro Bianconi nell’interessante volume “Plurilinguismo in Bregaglia”, pubblicato venticinque anni fa dall’editore Dadò di Locarno. Riassumendo, in quell’opera Bianconi afferma che se la Bregaglia parla ancora oggi italiano lo si deve all’attività dei profughi religiosi protestanti italiani arrivati nei Grigioni per sfuggire all’Inquisizione cattolica. La predicazione e la diffusione di testi riformati, hanno consolidato la presenza e l’uso dell’italiano in Bregaglia, fino a oggi.

Lutero e la lingua tedesca

Sul tema, e sulla domanda, è ritornato, qualche giorno fa, a Poschiavo, il professor Franco Pierno, docente di linguistica italiana presso l’Università di Toronto. Invitato dalla Pro Grigioni Italiano, Pierno, italiano di seconda generazione, nato e cresciuto in Canada, ha proposto una relazione dal titolo “La parola in fuga. Lingua italiana ed esilio religioso nel Cinquecento”.

Il tedesco parlato in Germania – ha affermato Pierno – ha un grosso debito nei confronti della traduzione della Bibbia portata a termine dal Riformatore Martino Lutero, nel senso che quel testo ha influito in maniera determinante sullo sviluppo della lingua tedesca costituendo un importante modello di riferimento. Allo stesso modo, ha aggiunto lo studioso italo-canadese, la lingua francese ha accolto, nel suo sviluppo, degli influssi provenienti dalle opere del Riformatore Giovanni Calvino. È accaduto qualcosa di simile anche in Italia e nelle regioni italofone confinanti? C’è stata anche nella penisola una influenza religiosa sullo sviluppo della lingua?

Marginalità e divieti

A questa domanda, Pierno ha risposto sostanzialmente in modo negativo. I motivi indicati dal linguista nella sua relazione, presentata nell’Aula riformata, sono tre. In primo luogo, il movimento di riforma religiosa, in Italia, è stato praticamente stroncato dall’opera dell’Inquisizione, e dunque non ha potuto influire sul contesto linguistico. In secondo luogo, la presenza protestante di lingua italiana al di fuori dell’Italia è sopravvissuta in contesti molto ristretti (le valli retiche meridionali) e in parte per un lasso di tempo limitato (la comunità degli esuli riformati ginevrini di lingua italiana ha percorso un cammino di assimilazione che ha portato, dopo poco meno di due secoli, all’abbandono dell’italiano a favore del francese). Infine, i ripetuti divieti, promulgati nella seconda metà del Cinquecento, dalle autorità cattoliche romane in Italia, relativi alla pubblicazione, diffusione, possesso e lettura della Bibbia in lingua italiana, e più in generale ai testi teologici in italiano, hanno impedito che le traduzioni bibliche e la stampa religiosa riformata potessero influire sullo sviluppo della lingua.

Il fiorentino del cardinal Bembo

Nel Cinquecento il dibattito su quale fosse la forma corretta della lingua italiana si sviluppò, ha ricordato lo studioso, in altri ambiti. A confrontarsi furono intellettuali e autori come Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, Giangiorgio Trissino e Niccolò Macchiavelli. A spuntarla, se così si può dire, ma non senza contestazioni, fu il cardinale Pietro Bembo, il quale riuscì a imporre l’idea che il riferimento, per la lingua italiana, dovesse essere cercato nel fiorentino del Trecento, ovvero nella prosa del Boccaccio e nella poesia del Petrarca.

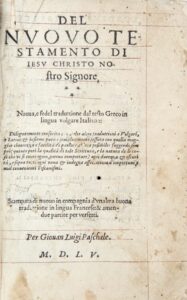

Come reagirono a questa tendenza i riformati italiani che avevano trovato rifugio, dopo l’introduzione dell’Inquisizione, nel 1542, nella protestante Ginevra? Quei profughi ovviamente pubblicarono e diffusero traduzioni della Bibbia in italiano (in parte anche con l’intenzione di farne giungere copie, clandestinamente, in Italia), ma sempre precisando di voler evitare – l’accenno polemico è evidente – i “toscanismi” promossi dal quel “papista” di un Bembo. Inutile dire, ha sottolineato Pierno, che la loro fu una battaglia del tutto marginale, che non ebbe alcun influsso sullo sviluppo della lingua, se non nella cerchia limitata degli esuli protestanti al di fuori della penisola.

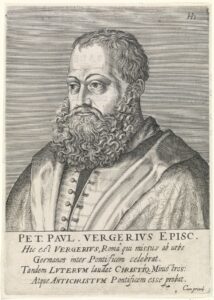

Pier Paolo Vergerio a Poschiavo

Vicenda un po’ diversa è quella dell’ex vescovo di Capodistria e nunzio apostolico in Germania, Pier Paolo Vergerio, profugo religioso nelle Leghe retiche, molto attivo in Bregaglia, Engadina Alta, Valtellina e Poschiavo, predicatore infuocato e autore di innumerevoli testi. Fu proprio a Poschiavo che Vergerio – ha ricordato Pierno – trovò, nella tipografia di Dolfino Landolfi, una sponda ideale per la stampa e la diffusione dei suoi testi. La produzione vergeriana, nel breve periodo della sua permanenza in quest’area, fu torrenziale, e destinata in massima parte a essere diffusa clandestinamente in Italia. Quei testi contribuirono, probabilmente, a introdurre nella lingua italiana un gergo polemico e una varietà di suffissi – “creati” da Vergerio per sostenere la sua feroce critica anticattolica – che, questi sì, lasciarono traccia nello sviluppo successivo dell’italiano.

Tra predicatori e commercianti

Sono ancora molti gli ambiti da esplorare, ha concluso il professor Franco Pierno, per quanto concerne la nostra conoscenza della lingua parlata e scritta, nel Cinquecento, nella valli retiche meridionali. Quelli che possediamo, ha aggiunto, sono catechismi, grammatiche e libelli polemici. Non sono giunti fino a noi – o perlomeno, finora non sono stati ritrovati – testi di sermoni e discorsi pubblici pronunciati da profughi religiosi italiani presenti in Bregaglia e Valposchiavo nel Cinquecento. Tali testi potrebbero contribuire a capire meglio quale fosse la lingua usata allora in quest’area, in cui probabilmente l’italiano era comunque lingua utilizzata anche a motivo del passaggio – ad esempio lungo la rotta che da Chiavenna portava a Coira, superando il Settimo e passando per Bivio – di commercianti e viaggiatori provenienti o diretti da e verso l’Italia.