Diego Zoia, storico appassionato, ha ricoperto ruoli come segretario comunale e giudice di pace, ed è ora agricoltore nelle Marche. È stato proprietario a Tirano di una casa del 1547, importante per la storia dei riformati valtellinesi. Recentemente ha pubblicato un saggio sui decreti del Consiglio reggente di Valtellina del periodo 1621-1623. Questo lavoro evidenzia le difficoltà economiche e sociali della Valtellina sotto il controllo spagnolo e le severe punizioni per i riformati. Zoia ha reso il testo storico più accessibile con alcune modifiche editoriali.

Diego Zoia, tiranese, storico per passione (meglio, topo d’archivio, senza offesa, in Valtellina e nelle Marche). Ieri segretario comunale e giudice di pace, oggi agricoltore nella campagna marchigiana. A lungo proprietario a Tirano della casa fatta edificare, certamente prima del 1547, da Giacomo Cattaneo (doctor in utroque iure), eminente esponente dei riformati valtellinesi (in contatto epistolare con Heirich Bullinger).Ai sodali Zoia non mancava di mostrare nel soffitto ligneo i buchi delle archibugiate sparate durante la Rivoluzione valtellinese del 1620.

Il Bollettino della Società Storica Valtellinese appena uscito pubblica un suo saggio sui decreti emessi dal Consiglio reggente di Valtellina tra il 29 marzo 1621 e il 13 luglio 1623.

___________________

«Diego, sappiamo bene che i primi vent’anni del Seicento rappresentano un periodo cruciale della storia della Valtellina, culminata nella breve e sanguinosa rivolta del luglio 1620, durante la quale fu uccisa la maggioranza dei riformati presenti nella valle. Tu però di occupi di alcuni aspetti post “Sacro Macello”».

« La documentazione da me pubblicata riguarda il periodo marzo 1621 – luglio 1623, quando l’intera valle tentò di reggersi in modo autonomo: di fatto, però, sotto il diretto controllo spagnolo.

Ho consultato i verbali o meglio gli appunti redatti dal segretario del Consiglio reggente della Valtellina, il notaio Giovan Battista Paini. La lettura consente di constatare quali fossero in quel periodo i criteri di scelta degli ufficiali e dei funzionari, i riferimenti politici e di organizzazione, la effettiva capacità di governo della nuova classe dirigente».

«Certo i tempi non erano felici. Tu sostieni che “sicuramente i riformati avevano avuto una parte della responsabilità nella situazione che si era andata determinando, ma considerarli di colpo estranei alla comunità, col sequestro generalizzato dei loro beni, determinò gravi conseguenze negative per l’intera popolazione della valle; tra l’altro i fatti non furono certo apprezzati sul piano internazionale, come gli eventi presto dimostreranno”.

Torniamo alla tua affermazione: “sicuramente i riformati avevano avuto una parte della responsabilità”.

Se non sbaglio in altre sedi affermasti che comunque la convivenza pre-Sacro Macello tra cattolici e riformati non era poi così problematica».

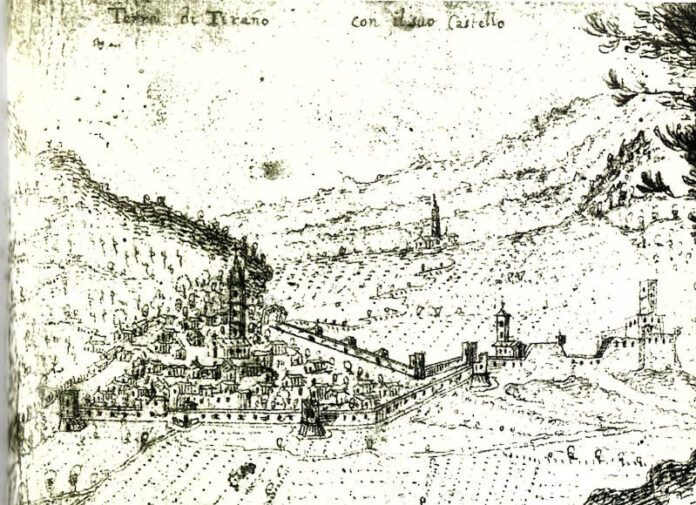

«No, non era problematica. Pensa che nel consiglio di reggenza del santuario della Madonna di Tirano i riformati erano presenti. E poi bisogna aggiungere che a partire dalla fine del Quattrocento e in particolare dopo il 1512 (anno della presa dei Grigioni della Valtellina) Tirano ebbe uno sviluppo fortissimo dal punto di vista demografico, urbanistico, economico, culturale e sociale. In buona sostanza i nuovi arrivati portarono nuove competenze. Sviluppo che ovviamente che risentì positivamente anche dell’arrivo della Riforma (e dei riformati) attorno al 1530. L’apertura mentale (e finanziaria) portata dai “nuovi” finì per pungolare i “vecchi padroni”. Di più, sostanzialmente si arrivò ad una sostituzione. Possiamo dire che la “lobby” riformata, probabilmente troppo introflessa, finì per scatenare le invidie, ma anche la “marmaglia”, manovrata dai vecchi potenti, che si riversò nella Rivoluzione valtellinese (più nota come “Sacro Macello”)».

«Nella nota introduttiva ti concentri in particolare su due questioni. La prima “è relativa al trattamento economico degli ufficiali, in tutti i casi molto elevato”».

«Vero. In effetti spicca in particolare il trattamento economico riservato al cavaliere Giacomo Robustelli, principale animatore della rivolta, che fu eletto governatore. Per lui era previsto che “in relazione all’aver cominciata l’impresa della nostra libertà, con sue gravi spese e danno, si diano per ciascun mese, cominciando dalle calende a gennaio 1620, scudi 200”. Il che significava riconoscergli, tra l’altro, un salario anche per i quasi sette mesi durante i quali – almeno sul piano formale – si era reso colpevole, in via continuativa, di alto tradimento, ai sensi del cap. 49 degli statuti criminali di Valtellina».

«La somma, 2400 scudi annui, pari a circa 13200 lire, era ingente?»

«Elevatissima. Al capitano grigione che svolgeva mansioni simili, spettava per lui e per sei servitori una ricompensa annua di 500 fiorini del Reno, ovvero 2000 lire. Robustelli percepì (o meglio, si fece assegnare) dunque un salario oltre sei volte superiore al consueto».

«Hai accennato all’alto tradimento: cosa si prevedeva come pena?»

«Essere trascinato vivo, legato alla coda di un cavallo, fino alla forca, con successivo squartamento ed “appiccamento” delle parti residue “a maestramento degli altri” e, per finire, con l’incameramento dei suoi beni».

«Pena eccessiva nella sua crudezza».

«Ma che risentiva della vetustà degli statuti di valle».

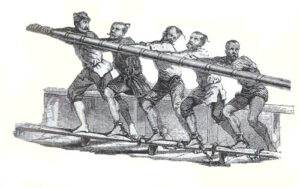

«A proposito di pene nei verbali ce n’è un florilegio. Per esempio (verbale del 13 maggio 1621): se qualcuno avesse avuto “l’ardire di comperare da soldati ferramenta, legna, piode o altre cose, pena di 50 scudi e tratti tre di corda”. Corda per essere fustigati?».

«Peggio, peggio. Agli sventurati venivano legati i polsi dietro la schiena con una lunga corda. Quindi venivano sollevati con una carrucola. Il peso del corpo veniva così a gravare tutto sulle spalle, causando slogature delle giunture e strappi muscolari. Però, pudicamente, si evitava di spargere sangue».

«In un altro verbale (20 aprile 1622) si punisce quella che oggi potremmo definire come immigrazione clandestina con possibile parassitismo sociale e non rispetto delle regole. Tu scrivi “Entro tre giorni dall’ingresso in Valle il forestiero era tenuto a dichiarare alle autorità (e a dimostrare) di bene vivendo. Se si fosse indebitamente trattenuto anche solo ulteriori tre giorni, sarebbe incorso nella pena di cinque anni di galera”. Cinque anni nelle celle valtellinesi?».

«No, proprio nelle galere veneziane a remare. In valle non c’erano penitenziari».

«La parte che colpisce per l’iniquità delle misure costrittive riguarda i rapporti con i cittadini di fede riformata, sia convalligiani, sia connazionali (qui intendo i cittadini della Repubblica delle Tre Leghe)».

«Ecco qualche esempio. Nel verbale del 29 marzo 1621 si stabilisce che “tutte le persone maschili dai 12 anni in su, anche se professano conversione (ovvero se dichiarano di essersi convertiti al cattolicesimo), entro dieci giorni seguenti la pubblicazione, debbano uscire dalla valle: che le donne si trattengano, con l’obbligo però che non facciano, tanto a parole che con fatti, atti contrari alla religione cattolica, né tali da portare pregiudizio alla libertà e allo stato della valle, nei quali casi si considerino allontanate dalla valle”. E più avanti: “Si intimi ordine che nessuna persona possa trattare cosa alcuna con persone eretiche assenti, neppure convertiti, né mandare o riceve lettere senza consegnarle al magistrato”».

«Tutto talmente eloquente…però nello stesso paragrafo venivano esplicitate eccezioni».

«Sì, riguardanti il dottor Martino Sebregondi e il dottor Giorgio Marlianici con le loro famiglie e messer Giovanni fu dottor Fabio Marlianici. Probabilmente per il ruolo riconosciuto (e forse stimato) nell’amministrazione pubblica grigione».

«In questo periodo i riformati furono pesantemente colpiti e dunque espropriati. Di qui la cosiddetta ”Spoliazione Retica” che si cercò di riparare e chiudere nei secoli a venire. Ed ecco il secondo caso emblematico da te evidenziato: quello di Teodoro Della Rovere».

«Teodoro era figlio di Giulio da Milano (al secolo Giuseppe Della Rovere). Giulio ex frate agostiniano dopo essere stato espulso dal convento di San Marco a Milano, aveva aderito alla Riforma ed era stato per almeno un quindicennio (1566-1581) ministro evangelico a Tirano».

«Vediamo nei particolari la vicenda».

«II 12 Marzo 1623 – più di 40 anni dopo la morte del padre, dunque, e in un momento nel quale sarebbero stati utili ben diversi provvedimenti – il Consiglio reggente della Valtellina, stabilì nei suoi confronti che “si faccia azione contro i beni lasciati dal quondam frate Giulio apostata già ministro in Tirano pretesi da Teodoro suo figliolo asserto pretendente della successione con il citar […] lui stesso alla ringhiera, e nel termine si esponga […] come questa facoltà resti vacante senza legittimi successori, e che Teodoro come nato ex damnato coitu non possa succedere, del che se ne faccia constare al giudice […] e che […] la valle si dichiara al riguardo succeditrice, e che così voglia il giudice ordinare, e dargliene il possesso […]”.

Al di là del linguaggio usato, dal quale traspare in modo chiaro il conflittuale rapporto tra le due confessioni religiose, si trattava di una procedura del tutto sbrigativa ed apertamente contrastante con quanto prevedevano al riguardo gli statuti; da sottolineare infine la scarsa considerazione in cui era tenuto il giudice, considerato un mero esecutore di ordini.

Comunque, per chiudere con una considerazione “leggera”, è improbabile che il detto Teodoro – assente da tempo, a quanto se ne sa, dalla Valtellina – sia ritornato a Tirano, in un simile clima politico, per sostenere i suoi, comunque giuridicamente validi, diritti successori».

______

Zoia, dopo la “Nota introduttiva”, trascrive un fascicolo cartaceo conservato presso l’Archivio di Stato di Sondrio nel “Fondo Romegialli”, busta 5, fascicolo 2′, contenente gli appunti del segretario del Consiglio reggente della Valtellina, il notaio Giovan Battista Paini, stesi in diverse date dal 29 marzo 1621 al 13 luglio 1623. Le difficoltà di lettura, e, in qualche punto, di interpretazione dello scritto, che ne avrebbero reso quasi illeggibile una trascrizione letterale, hanno indotto Zoia ad apportare alcuni lievi interventi nella forma. Non solo: tra parentesi tonda le letture incerte, abolito le troppe maiuscole, sciolto le continue abbreviazioni, tentato di dare un minimo di ordine alla punteggiatura. Nelle volutamente poche note sono state fornite solo le informazioni indispensabili per una migliore comprensione dello scritto. La speranza dello storico revisore è di avere tratto un insieme accessibile per i lettori.