La vita di Grytzko Mascioni è stata costellata da numerosi riconoscimenti culturali. In questo articolo si parla del suo contributo nella lettura e contemplazione dei miti greci nella cultura italiana contemporanea.

“… a casa io voglio tornare

Dal mare, dal mare, dal mare”. (Lucio Dalla, Itaca, 1971).

“Thálatta, thálatta! (Mare, mare!)”: è la via di salvezza verso casa, odorata, vista e urlata dai mercenari greci sopravvissuti ad una marcia di tremila chilometri. (Senofonte, Anabasi, IV a.C.).

“E’ il mare l’immagine che ci domina, se pensiamo alla Grecia”. (Grytzko Mascioni, Lo specchio greco, 1980).

Dunque è il mare a rispecchiare la civiltà greca. E “fu in una notte di luna che Saffo si avviò verso il mare di mobile argento. Le onde continuarono a cantare quiete la loro canzone, specchiando le stelle…”, narra il poeta Alceo per conto di Grytko Mascioni (Saffo, 1981).

E il grigionitaliano (e valtellinese) così prosegue:“Saffo è una donna. Ho sempre avuto molto interesse per le donne, non so se sia un vizio, oggi riprovevole, oppure una virtù. Da ragazzo mi ha interessato Saffo, una donna che per la prima volta nella storia della nostra cultura occidentale dice: Io amo, io soffro, io sono felice di vedere la persona che amo. lo soffro perché la persona che amo mi è stata strappata, soffro perché amo la bellezza e ormai la mia di bellezza svanisce con gli anni”

Una donna che dice “Io”.

È una vera rivoluzione nella storia dell’umanità quando nella poesia fioriscono tali sentimenti individuali.

Mi aveva colpito moltissimo quando studiavo al Liceo.

Quando ho incontrato per la prima volta una poetessa greca, vissuta seicento anni prima di Cristo, me ne sono innamorato. I miei primissimi libriccini pubblicati da adolescente erano traduzioni da Saffo. È stato il gesto d’amore di un ragazzo.

Un amore fedele perché, dopo tanti anni, richiesto di scrivere una biografia, il primo personaggio che mi è venuto in mente è stata Saffo. Un personaggio dell’isola di Lesbo che, inserita in una cultura estranea ai nostri parametri etici e sociali, è però comunque fraterna in senso umano e tutte le storie d’amore possono essere già ritrovate nella sua storia.

Rimangono, di Saffo, solo poco più di seicento frammenti poetici, ma di una forza incredibile. È considerata uno dei grandi poeti dell’umanità e credo di averle reso questo omaggio scrivendo una storia appassionata. Spero che questo libro continui a vivere perché raccoglie un po’ la mia idea dell’amore, con chiunque e senza nessuna esclusività. Questa per me è Saffo, una donna tenera, appassionata, che ama e sa anche soffrire con grande dignità e riesce a trasferire tutto questo sulla pagina”.

Ernesto Ferrero, nel libretto “Scrittori a confronto” (2004) riferendosi a Mascioni precisa: “Il suo punto di riferimento, la sua stella polare, il mondo che sente suo e al quale dedica un’intera vita di frequentazione appassionata è la Grecia, l’antica Grecia, la culla della civiltà occidentale, la patria dell’Armonia, di un’armoniosa, equilibrata misura dell’uomo.

E’ in Grecia che nasce la poesia, la poesia che parla dei nostri sentimenti, sangue del nostro sangue. Prima i poemi omerici, che rappresentano una grande saga collettiva; poi la poesia dei lirici, di coloro che la prima volta hanno detto “io”, e parlano di se stessi, dei loro sentimenti, di esaltazioni e pene che attraverso la loro voce diventano i sentimenti di tutti. E’ una vera rivoluzione”.

Quasi quattro anni fa si è tenuto a Salonicco il convegno internazionale “Contemplare, elaborare: i miti greci nella cultura italiana contemporanea”.

Tra i tanti “italiani” ci limitiamo a Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Maria Callas, Andrea Camilleri. Ma aggiungiamo anche che Tania Collani, docente all’Université de Haute-Alsace Mulhouse, ha parlato di “Grytzko Mascioni e lo specchio del mito”. Questa relazione, molto interessante e articolata, è reperibile in rete.

“L’autore e giornalista valtellinese, svizzero-italiano, Grytzko Mascioni, rilegge l’Europa, le sue origini e il suo immenso potenziale per l’uomo contemporaneo alla luce del pensiero greco antico. Sollecitando una riappropriazione dei miti (…) svincolando la materia mitologica dal monopolio tecnicistico ed erudito e cercando di riancorarla alla sua essenza di narrazione sempre rinnovata e riscritta, Mascioni preconizza un ritorno all’esempio greco, all’unico racconto unitario per un’Europa idealmente assunta come frammentaria e fatta da “uomini di frontiera”. Il suo obiettivo non dissimulato è il recupero del sorriso arcaico, di quella postura mediterranea di serenità e fiducia che caratterizzava le statue dei giovani (i Kouroi), proiettati nel futuro ma ben solidi nel loro presente” (…) “Attingere dal pensiero greco per Mascioni significa anche riacquistare la possibilità di sorridere con gli dèi, degli dèi e quindi anche di noi stessi”, così sintetizza Tania Collani

Com’è profondo il mare.

Lucio Dalla, 1977

_________

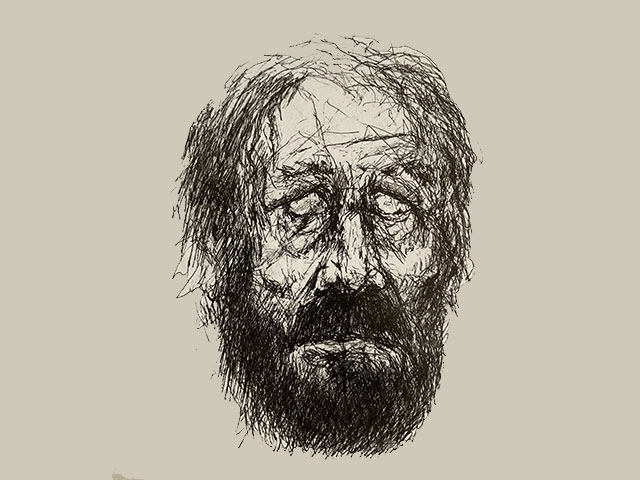

Di Grytzko Mascioni è la Testa di Omero, 2003.

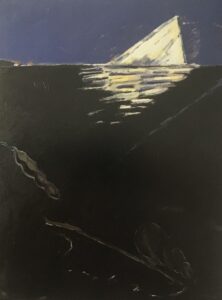

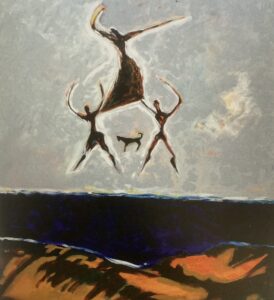

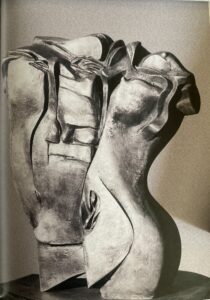

Le altre opere sono di amici di Mascioni: Rudolf Blaser (Vespa/e, da Aristofane, 1987), Marilena Garavatti (Ierofania, 1990), Paolo Pola (Egeo, 1982), Valerio Righini (Campo-struttura (variazioni), 2021), Lydia Silvestri (Apollo e Dafne, 1975).