« …five, for, three, two, one, zero: ignition and lift off!».

Ripetuto e ascoltato migliaia di volte, l’annuncio e poi il saluto al razzo che sale verso il cielo, è stato utilizzato da Grytzko Mascioni per attualizzare al presente la partenza verso la luna di san Giovanni e di Astolfo. Siamo alla trentaquattresima puntata dell’opera radiofonica Orlando dei Pupi, rielaborazione dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto.

L’opera, trasmessa dalla RSI, è collettiva, ma a Mascioni si devono l’ideazione e i testi.

Astolfo, chi era costui?

Ci soccorre in prima battuta Wikipedia: “Già presente in alcuni episodi del Morgante (1478) di Luigi Pulci fu però con l’Orlando innamorato (1483) di Matteo Maria Boiardo e ancora di più con l’Orlando furioso (1516) di Ludovico Ariosto che divenne un personaggio memorabile. Paladino di Carlo Magno, originario dell’Inghilterra, è un individuo focoso ed impulsivo, protagonista di imprese mirabolanti. Nel Furioso è il personaggio che più di ogni altro rimane coinvolto in avventure incredibili, come il volo sull’Ippogrifo per ritrovare il senno perduto da Orlando e finito sulla luna”.

E proprio sull’utilizzo come vettore del cavallo alato (Ippogrifo, appunto) che cade Wikipedia. San Giovanni e Astolfo riesumano per questo folle volo il “carro di Elia” (Secondo libro dei Re 2,1-18).

La missione lunare

Ecco il testo “lunare di Mascioni:

«Salgono lesti Astolfo e san Giovanni,

raggiungono la luna senza danni.

In quel candore splendido d’acciaio

pare lontano ogni terreno guaio.

Qui si ritrova quanto giù nel mondo

ogni giorno si perde anche giocondo:

le lacrime e i sospiri degli amanti,

l’ozio lungo degli uomini ignoranti,

i vani desideri e i progetti

che tra le mani cadono a pezzetti».

Astolfo interroga «e quelle ampolle grandi e chiare?»,

Giovanni Evangelista risponde

«Non vedi dentro un liquido

che pare un liquore molliccio e inconsistente

è la materia vaga come un niente

che fa il senno dagli uomini perduto

e in quell’ampolla dove Orlando è scritto

sta il senno di quel prode capofitto».

Il noto attore Oreste Lionello, qui nelle vesti del Narratore, chiosa:

«Astolfo si precipita e lo prende

lo solleva prudente e in altro tende

ad Orlando l’ampolla porterà

giudizio e gioia gli restituirà».

La fortuna del Furioso

Il 22 aprile 1516 in 1300 copie viene pubblicato a Ferrara la prima edizione dell’Orlando furioso. E fu un enorme successo. C’è chi ha calcolato che tra il 1540 e il 1580 si ebbero centodieci edizioni. Il poema, sottolinea Ernesto Ferrero, “risponde a bisogni profondi di incantamento, evasione, riflessione morale. Sa parlare a tutti. I lettori più esigenti ne apprezzano le qualità formali, le dotte citazioni, il gioco arguto e spesso ironico con i modelli letterari dell’antichità. I lettori meno colti si lasciano incantare dalla musicalità dei versi e dall’esuberante materia narrativa. Persino chi non sa leggere può imparare a memoria le ottave preferite”.

E Mascioni spiega

«Ritorna la mia versione affettuosa, divertita e assolutamente libera, arbitrariamente riassuntiva e vagamente aggiornata e parodistica, concepita per la radio, di quel capolavoro della letteratura universale che è l’Orlando di Ludovico Ariosto. Lo spirito gaio e fantasioso, ironico anche se sotto sotto saggio dell’arguto Ludovico, rendeva il gioco possibile: endecasillabi moderni per sintetizzare l’immaginazione più sfrenata che la letteratura abbia mai conosciuto, e una versificazione senza pretese di poesia per resuscitare personaggi che lo stesso grande Ludovico aveva preso a prestito dalle più antiche saghe francesi e che hanno poi dato vita al candido e seducente mondo dei battaglieri e innamorati Pupi siciliani. Da qui il titolo, che dichiara da sé la sola ambizione di un divertimento che può anche invogliare a una lettura più seria e attenta dell’originale. E sarebbe già qualcosa!».

Questo testo fu scritto da Grytzko Mascioni nel 1994 per “lanciare” la replica dell’ Orlando dei Pupi che, suddiviso in 46 episodi di 15 minuti ciascuno, è stato realizzato nel 1989 con la produzione e la regia (curata assieme a Mino Müller) di Ketty Fusco.

Una parte dell’opera è oggi reperibile nel sito della RSI.

Potentemente figurativo l’Orlando furioso.

Mascioni, com’è ampiamente noto, frequentava Teglio. In Palazzo Besta sono presenti le immagini affrescate del ciclo ariostesco, che occupano il fregio e le lunette della lunga stanza denominata Salone d’onore. Sulle pareti compaiono ventun storie dell’Orlando Furioso, disposte entro riquadri rettangolari, accompagnate da frasi latine di commento alle scene e da tondi, nelle lunette, con uomini dell’antichità e personaggi della famiglia Besta.

Ad Azzo II, colto personaggio tra i più in vista dell’epoca rinascimentale valtellinese, viene accreditata la committenza della decorazione, realizzata verso la metà del Cinquecento e attribuita alla bottega del bresciano Vincenzo de Barberis.

La scelta particolare degli episodi risponde all’esaltazione delle virtù, in contrapposizione al vizio e all’ozio, dove non mancano riferimenti alla spiritualità e all’esoterismo.

Le trasposizioni pittoriche del poema ariostesco non sono così frequenti ma in Valtellina, oltre al ciclo di palazzo Besta, si possono ammirare altri due esempi, a Talamona sul fronte di palazzo Valenti e a Sondrio presso castel Masegra.

Iniziative dell’associazione Bradamante

Particolarmente vocata a far conoscere il “Mondo dell’Ariosto” è l’associazione tellina Bradamante.

Numerose le iniziative intraprese dal sodalizio. Nel triennio celebrativo del V° centenario ha organizzato in Valtellina diverse mostre e numerosi eventi; le iniziative sono illustrate nel catalogo “Orlando Furioso 1516-2016 – V° centenario in Valtellina” (2019). A completamento del “Furioso Festival 2023”l’associazione Bradamante propone l’Incessante sorpresa delle rime. Dal 17 ottobre al 14 novembre quattro lezioni saranno dedicate all’approfondimento della figura e dell’opera di Ludovico Ariosto, a Sondrio presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, e a Teglio, presso il Museo di Palazzo Besta

“Orlando” a teatro e all’opera

“Luca Ronconi crea con l’Orlando furioso una delle messinscene più movimentate dell’intera storia del teatro”, così il critico Franco Quadri. Lo spettacolo, presentato in spazi inconsueti, a cominciare dalla “prima” in una chiesa di Spoleto nel 1969 (chi scrive lo vide nel 1970 in un palazzetto dello sport), ebbe un enorme successo. A tutt’oggi, grazie alle riprese televisive rimane una pietra fondante del Teatro italiano del Novecento.

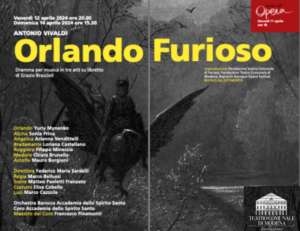

Ma il fascino del capolavoro ariostesco colpì anche musicisti. Per esempio Lully, Händel e Vivaldi. L’opera di Vivaldi andò in scena nel 1727 in un teatro veneziano. Dimenticato per 250 anni fu rivalutato da Claudio Scimone (Solisti veneti). Nella corrente stagione la troviamo nei cartelloni della veneziana Fenice (nello scorso ottobre) e in un diverso allestimento, nel prossimo aprile, al Comunale di Ferrara e al Pavarotti di Modena (chi scrive ci sarà).

Ancora su “Orlando dei Pupi”

L’immagine che la RSI utilizza per presentare il radiodramma raffigura un “Pupo siciliano”, un guerriero. Mascioni non poteva sapere che nel 2001 UNESCO avrebbe decretato che questa antica arte è un “Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”. La scelta di Mascioni è però conseguente alla sua concezione di Arte, che unisce, per dirla in breve, “alto e basso”.

«Per il suo modo di narrare erratico, umorale e digressivo, e per la peculiare disposizione ironica del soggetto narrante , il Furioso è il ponte che congiunge il romanzo cavalleresco al romanzo moderno, o meglio a una forma specifica del romanzo moderno, quello che si definisce per la messa a nudo dei suoi procedimenti costruttivi», (Sergio Zatti – La modernità del Furioso, in Orlando furioso oltre i cinquecento anni, a cura di Christian Rivoletti, il Mulino, 2022).

D’altro canto giova ricordare una polemica cinquecentesca tra due umanisti: Ortensio Lando (sensibile ai temi della Riforma, soggiornò a Teglio ospite di Azzo II) e Simone Fornari (filosofo calabrese, docente a Pisa). Lando: solo gli «sciocchi e plebei» apprezzano il Furioso; Fornari risponde chiedendo se per li sciocchi, e plebei egli intende veramente la «feccia del popolazzo». La conclusione comune che l’opera di Ariosto interessa sia «gli uomini intendenti e illustri» che i cafoni. (vedi il volume sopra ricordato, edito dal Mulino)

Da ultimo, perché un radiodramma?

Chissà come recitava lo stesso Ariosto? Però sappiamo per certo che recitava. Isabella d’Este in una lettera ringrazia infatti il cardinale Ippolito I per «haverle mandato il dicto messer Ludouico perche […] mi ha adduta gran satisfactione hauendomi cum la narratione de l’opera ch’el compone facto passare questi dui giorni non solum senza fastidio: ma cum piacere grandissimo». (vedi sempre il volume del Mulino)

E noi con lei.

P.S. «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto…»: citando letteralmente l’incipit di Ariosto, Grytzko Mascioni così inizia la recitazione del suo “Orlando dei Pupi” con la voce stentorea dell’attore Oreste Lionello. Scelta diversa invece per l’opera di Vivaldi. I due famosissimi endecasillabi li ritroviamo en passant solo nel terzo atto, scena quinta. Ho detto non a caso en passant perché il folle Orlando passa dall’italiano al francese a dimostrazione della sua perdita di coscienza e identità.