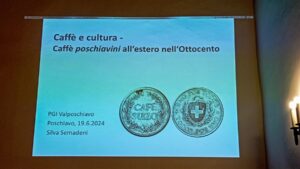

Mercoledì 19 giugno, Silva Semadeni ha tenuto a Poschiavo, in Sala Tor, una conferenza dal titolo “Caffè e cultura. Caffè poschiavini all’estero nell’Ottocento”. L’iniziativa, proposta dalla PGI nell’ambito della mostra “Pasticceri ed Emigrazione”, ha visto una grande partecipazione di pubblico, attento e coinvolto.

I Caffè

Silva Semadeni ha introdotto il tema illustrando l’incertezza che ancora oggi persiste sulla conoscenza della diffusione del caffè in Europa e sulla prima città che ne accolse il profumo. Sappiamo che nel Settecento ogni città europea disponeva di un caffè e che Venezia, nel 1645, fu una delle prime ad averne una bottega. È noto anche che a Venezia erano presenti molti grigionesi, i quali quindi iniziarono probabilmente qui a conoscere questo prodotto.

Dal Settecento all’Ottocento, i caffè sono cambiati e si sono affermati quali centri di socialità. Silva Semadeni ha spiegato: «Nei caffè si incontravano uomini d’affari, commercianti, giornalisti, letterati. I caffettieri lungimiranti mettevano a disposizione giornali e riviste. La borghesia, dapprima in Inghilterra e in Francia e poi anche negli altri paesi europei, contrappose questo luogo pubblico, aperto a tutti, ai salotti aristocratici, dove invece era necessario un invito per entrare. Il caffè, importato dalle colonie, era la bevanda per eccellenza della borghesia emergente. A differenza dell’alcol, che si consumava nelle osterie rissose, il caffè non ubriaca, ma stimola le facoltà intellettuali».

Copenaghen all’alba del Secolo

Nei primi anni dell’Ottocento, Copenaghen, per quanto attesta un frammento della biografia del filosofo Søren Kierkegaard scritta da Joakim Garff, vide le sue osterie trasformarsi in pasticcerie con nomi come Apitz, Capritz, Capozzi, Ferrini, Lardelli, Monigatti, Pedrin e Sechi. Tra queste, il caffè per eccellenza era il Mini, un luogo elegante, arredato alla francese e all’italiana, frequentato da una clientela rispettabile che poteva ordinare tè, caffè, cioccolata e liquori raffinati in qualsiasi momento della giornata. Silva Semadeni ha mostrato come Barbara Lardelli-Tosio, in un annuncio dell’epoca, informava il pubblico delle esibizioni quotidiane dei cantanti italiani Annato e Perricini nella sua tenda a Jægersborg Dyrehave. Dal 1825 al 1846, la vedova Barbara Lardelli-Tosio gestì una pasticceria a Copenaghen: Silva Semadeni individua qui un momento di svolta, grazie infatti a queste fonti, si riesce a cogliere il periodo esatto e il modo con cui i Caffè poschiavini hanno avuto un impatto culturale sul pubblico di Copenaghen: si legge così, in un articolo di un giornale danese del 1832, riferendosi al caffè di Giovanni Caber Monigatti a Friederiksberg: «la bella lingua straniera in cui cantavano esercitava un potente effetto magico e si può supporre che i cantanti Perricini e Annato fossero i primi a svegliare noi abitanti di Copenaghen il gusto per le canzoni italiane e per la musica italiana».

Il Caffè Suizo: fulcro della cultura

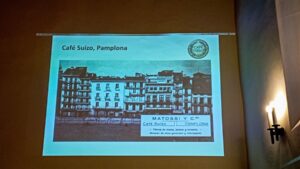

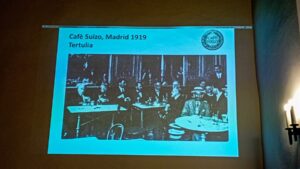

Il Caffè Suizo di Zaragoza era un vero e proprio santuario della socialità e della cultura locale. Con i suoi saloni adornati da colonne di ferro e le serate animate da concerti, era il ritrovo preferito di toreri e appassionati di tauromachia. Tra i frequentatori illustri, spiccavano Bruno Solano Torres, professore alla Scuola di Belle Arti, e un noto chimico dell’epoca. Tutti i caffè poschiavini in Spagna si ispiravano a un modello per eccellenza: il Caffè Suizo di Madrid. Monica Vasquez Astorga, in “Los antiguos cafes de Zaragoza”, descrive il locale come un ampio spazio con una capacità di 500 posti, tavoli di marmo e pareti di felpa scarlatta, visibile dall’esterno attraverso ampi finestroni. Secondo Vasquez Astorga, spiega Silva Semadeni, la storia del Caffè Suizo di Madrid può essere suddivisa in due fasi principali. Una fase iniziale, in cui ha avuto il ruolo di tribuna politica come punto di incontro fondamentale per i primi liberali progressisti: questi gruppi, animati da intenti rivoluzionari, si riunivano nel caffè per discutere idee e strategie politiche, trasformandolo in un centro di dibattito di grande rilevanza; successivamente, dopo il colpo di stato del 1868 e la restaurazione borbonica del 1874, divenne ‘caffè degli artisti’: il Caffè Suizo mutò la sua funzione, diventando un ritrovo per letterati, giornalisti, toreri, musicisti e intellettuali. Nel 1879, all’interno del Caffè fu fondato il Circolo di Belle Arti. Inoltre, il locale divenne famoso per le sue “tertulias de diversa indole” e per i suoi “bollos suizos”, panini al latte con una crosta di zucchero. Le tertulias erano una sorta di dibattiti o riunioni dialogiche, in cui venivano trattati temi di rovente attualità e contribuivano a formare una moderna opinione pubblica, intesa precisamente come libero scambio di idee. Santiago Ramón y Cajal, medico patologo e Premio Nobel per la Medicina nel 1906, presiedeva una famosa “tertulia de médicos” e ricordava il Caffè Suizo con queste parole: «Devo molto alla piacevole tertulia del Suizo. A parte i momenti indimenticabili di divertimento e buon umore, imparai molte cose e corressi alcuni errori».

Il declino dei Caffè nell’Ottocento

Con la fine dell’Ottocento, i gloriosi tempi dei Caffè poschiavini in Spagna volgevano al termine. L’ascesa di bar-birrerie e music-halls rifletteva un cambiamento profondo nei costumi sociali. Nonostante i Caffè cercassero di adattarsi con nuove offerte di intrattenimento, molti finirono per chiudere, lasciando un vuoto che non sarebbe stato colmato. Giovanni Lardelli Matossi, che diresse il Caffè dal 1895 al 1919, testimonia questa decadenza: «Il risultato del 1905 è un po’ più scarso dell’anno scorso, ciò nonostante, crediamo che i soci ne saranno contenti, oggi l’abbiamo rimesso a Poschiavo per la sua approvazione».

La conclusione di Silva Semadeni

I Caffè poschiavini dell’Ottocento furono centri di innovazione, offrendo caffè, cioccolata, tè, liquori, bibite fresche, sorbetti, pasticcini e gelati. Organizzavano intrattenimenti musicali, promuovevano la cultura e diventavano luoghi di ritrovo per la borghesia liberale. Questi spazi furono promotori del sapere, delle nuove tendenze e del progresso, contribuendo significativamente alla vita sociale delle città e alla formazione di movimenti politici e culturali. La ricerca storica ha messo in luce soprattutto la Spagna, mentre per altri paesi, spiega Silva Semadeni, manca ancora una documentazione altrettanto approfondita.

Tertulia, caffè e alienazione digitale

Il termine ‘tertulia’ che, come detto, significa la riunione informale, finalizzata alla condivisione di idee, e che verte soprattutto su temi specifici non ha un’origine del tutto certa. Tuttavia, il lemma sembra essere stato utilizzato a partire dal XVII secolo quando divenne di moda discutere su Tertulliano, teologo e apologeta cristiano (150 – 230 d.C.) nei cenacoli culturali di Madrid. Per associazione, si diede il nome ‘tertulia’ alla parte del teatro dove sedevano questi spettatori, amanti delle disquisizioni colte e, conseguentemente, iniziarono a chiamarsi così anche le riunioni di studiosi. I Caffè poschiavini rappresentano un caso emblematico di come luoghi apparentemente semplici possano diventare il fulcro della vita intellettuale e sociale. Dalla conferenza di Silva Semadeni, si deduce che questi diedero la possibilità di aver luogo a cambiamenti profondi, offrendo uno spazio e un tempo in cui le idee potessero circolare liberamente, stimolando il confronto, il pensiero critico e l’innovazione. Per di più, in un’epoca in cui la comunicazione era limitata, attraverso i caffè e le ‘tertulia’ veniva costituita una rete sociale e culturale, che oggi magari potremmo pensare ‘sostituita’ dalle piattaforme virtuali di condivisione, le quali anzi favoriscono l’isolamento sociale e una certa forma di alienazione. Certamente questa sostituzione è solamente parziale perché il luogo fisico dove è possibile l’incontro, il confronto e la discussione con l’altro, non è sostituibile. Non solo lo scambio di interazioni da cui nasce l’idea, se non si ammette il caso o la statistica ottimista, ricade sotto la sfera dell’indicibile, come qualsiasi fermento atto a produrre qualcosa di vitale, ma la stessa conoscenza, spesso, si dà in un progredire attraverso il diretto e vivo confronto dialogico, attraverso il tempo di vita che si trascorre con l’altro, attraverso sentimenti, empatia, comprensione.