Il 6 novembre, presso Unitre di Sondrio, la dott.ssa Rita Pezzola ha esplorato il tema della fusione del 1237 tra i due ospizi di Santa Perpetua e San Romerio, analizzando un documento medievale conservato a Tirano. Studiando le copie del notaio Ruggero Beccaria, Pezzola ha evidenziato manipolazioni nei testi originali che riflettono prassi narrative e politiche. I possedimenti in Albosaggia, strategici per castagneti e lavorazione del ferro, testimoniano la capacità gestionale dei monaci nel Duecento. L’unificazione, voluta per migliorare la gestione, segnò un passo istituzionale importante, creando una struttura unica con un significativo patrimonio. Una nuova pubblicazione approfondirà ulteriormente il tema.

Generare il “Falso”: fenomeno esploso nella modernità, ma con radici antiche, allora ideato e posto in essere con finalità persino commendevoli.

Il 6 novembre Unitre (Università delle tre età) di Sondrio ha ospitato una lezione della dott.ssa Rita Pezzola, cancelliere dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

L’argomento scelto riguardava, in generale, i due ospizi di santa Perpetua e san Romerio/Remigio, facendo in particolare capo ad un documento conservato nel Comune di Tirano: “Quaternus memorie et exempla cartarum et brevium et instrumentorum ecclesie Sancti Remigii”.

Nel 1237 san Romerio e santa Perpetua furono riunite in un solo soggetto, cui pervennero beni e diritti di entrambi gli istituti. Il notaio Ruggero Beccaria (Como e Tresivio) fu il protagonista nella gestione di quel delicato passaggio, sia dal punto di vista istituzionale sia per la relativa scritturazione. Egli redasse tra l’altro tre “quaterni di cartulario” (un registro, detto alla buona). La prima osservazione riguarda il titolo. Qui viene esplicitata la primazia dell’istituzione oggi in territorio elvetico, visto che non viene citata la gemella santa Perpetua.

Il “registro” contiene copie, autenticate una per una, di pergamene precedenti (dunque gli originali) oggi conservate anche queste a Tirano.

Rita Pezzola, studiando e pubblicando i due testi ha messo in evidenza delle anomalie. Vediamone un paio.

La copia del notaio Beccaria attesta che il 7 novembre 1196 si ebbe la vendita di una selva sita ad Albosaggia a «Iohannis Arioldi et Taramachorum de Malenco».

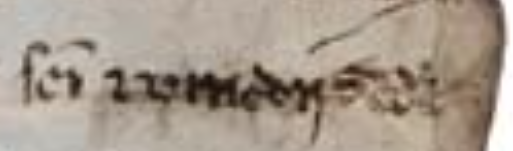

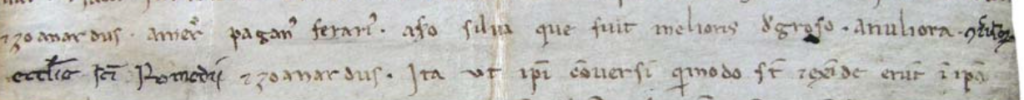

Nella pergamena originale invece troviamo una correzione, dopo abrasione, vergata con diverso inchiostro: «(con)v(er)sor(um) | eccl(es)ie S(an)c(t)i Romedii». Facendo così scomparve l’attestazione della precedente proprietà dei cavatori della Valmalenco.

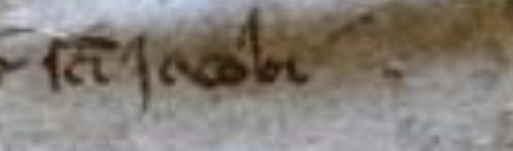

Un secondo esempio. Sempre il notaio Beccaria attesta che nel luglio 1204 la chiesa di san Romerio acquista da Giovanni di Agneda, abitante a Tresivio piano, due selve ad Albosaggia. Anche in questo caso si nota una variazione “da mano seriore” (come indicato precisamente da Pezzola) con inchiostro diverso. Nell’originale troviamo «Romedii» sovrascritto su «Iacobi», eraso e ancora attestato nella copia di Ruggero Beccaria.

Le copie di Ruggero, in entrambe le esemplificazioni proposte, restituiscono dunque un quadro che è precedente rispetto a quello attualmente leggibile sugli originali. «Il che, nel testimoniare l’archivio come realtà viva, oggetto di conservazione attiva, mette per lo meno in guardia dal ‘mito’ dell’originale» così Pezzola, che aggiunge «Ruggero seppe usare il paesaggio(…), ponendo in relazione luoghi, istituzioni, azioni, strategie di potere. Le forme notarili, allora, si contaminavano con prassi narrative, generando così rappresentazioni squisitamente politiche».

In entrami i documenti citati si parla di possedimenti in Albosaggia (località Pendegia), non vicinissimi al Brusiese e al Tiranese. Pezzola così spiega: «Si tratta di una zona sassosa, che presenta ancora oggi castagneti diffusi, a un’altitudine che si distende tra i 380 e i 600 m. s.l.m. L’area di Albosaggia fu strategica per l’estrazione e la lavorazione del ferro, oltre che per i castagneti ed è significativo che qui i monaci avessero un nucleo compatto di possedimenti (…) Infatti, a ricostruire la storia economica della zona, si rileva una marcata volontà di investimento da parte dei fratres esercitata in quest’area soprattutto nella seconda metà del Duecento e all’inizio del Trecento».

Altro, molto altro aggiunge Pezzola nel suo testo edito da Ad Fontes nel 2022: «Le prime menzioni delle due chiese, alle quali risultavano collegate due comunità miste (di laici e di religiosi, di uomini e di donne), risalgono al XII secolo. Nel 1237 (come si è già detto) si addivenne a una loro unificazione, riguardante beni, diritti, comunità, disposta dal vescovo di Como, Uberto de Sala, con la consueta motivazione della cattiva amministrazione delle risorse dei poveri. Sebbene all’epoca – siamo sotto il pontificato di Gregorio IX, in piena lotta tra fazioni filo e anti-imperiali – interventi di simile natura non fossero inusuali, in questo caso non si procedette come al solito a una soppressione delle comunità laico-religiose e al trasferimento del loro patrimonio a ordini più inquadrati, dal punto di vista sia canonico sia politico. I due enti vennero invece unificati al fine di assicurare il buono stato e l’utile delle chiese, dei confratelli, delle sorelle, dei conversi e delle converse ivi residenti e in più dei gruppi e dei singoli individui di passaggio o dimoranti per periodi più o meno lunghi presso tali strutture.

È comunque indubbio che a metà Duecento si compì uno scarto di qualità che conferì a san Romerio e a santa Perpetua di Tirano una nuova veste istituzionale: venne infatti creata una poli-struttura, da governarsi per mano di un unico ministro nominato dai confratelli delle rispettive comunità, e dotata di un cospicuo patrimonio che l’inventario del 1255 descrive dislocato in valle e in altura, e costituito da campi, prati, vigne, pascoli, sui quali si ergevano edifici (case, stalle, legnaie, magazzini) accanto a specifiche strutture produttive (torchi da vino, torchi da tessuto, mulini)».

Qui ci fermiamo, anche perché è annunciata una nuova pubblicazione a cura di Arno Lanfranchi (Società Storica Val Poschiavo), Marina Gazzini (Università Statale di Milano), Massimo Della Misericordia (Università di Milano Bicocca) e, naturalmente, di Rita Pezzola.