Nel contesto della contemporaneità, l’opera e la vita di Grytzko Mascioni si ergono come un affascinante enigma da esplorare. Attraverso le parole di Simone Zecca, architetto milanese e profondo studioso di Mascioni, ci avventuriamo nel mondo di questo autore dalle molteplici sfaccettature.

«Secondo me è attuale per la sua inattualità. Può sembrare un paradosso, ma in un mondo come questo andrebbe riscoperto un approccio alla vita e alla letteratura come ha avuto lui. Prima di tutto questa curiosità quasi patologica, quasi estrema. Questo volere vivere tutte le esperienze, non essere mai appagato di nulla.

Quanto alla letteratura, per lui la scrittura deve far sempre i conti con la tradizione. Non ci si può improvvisare scrittori senza conoscere perfettamente quello che abbiamo alle spalle. La visione che c’è oggi di un eterno presente che non ha passato e non ha futuro a lui era totalmente estranea».

La nostra guida odierna è Simone Zecca: milanese di origine valtellinese, architetto. Di lui si è detto che è custode di molte memorie del “nostro”; chi scrive ritiene che sia il massimo esegeta di Mascioni.

Simone Zecca, nella raccolta poetica in due volumi pubblicata nel 2015 da Aragno, lei così delineava l’incastro indissolubile tra vita e scrittura:

«Occorre sottolineare la condizione di eccezionalità riferita allo status privato e sociale, al mestiere multiforme e polimorfo di cui l’autore dà prova nel corso di un’esistenza che ha pochi eguali in quanto a intensità di prove e di frequentazioni. Poeta, narratore, saggista; uomo di cinema, di teatro, di radiotelevisione (è tra i fondatori, nel 1961, della Televisione svizzera di lingua italiana: ne dirigerà i programmi dello Spettacolo e successivamente le Relazioni Esterne), di pubblicità; organizzatore culturale e direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Zagabria negli anni del conflitto balcanico. Una girandola di occasioni (anche nell’accezione montaliana del termine), che lungi dall’insidiare in quantità e qualità la produzione in versi, sembra al contrario favorirne e radicare l’assiduità: “il vizio più persistente – anche se mai perseguito con razionale e programmata ostinazione – della mia vita”, ovvero «invincibile tendenza a scarabocchiare fogli volanti, il meccanico gesto del marinaio che appunta a ogni scalo la turbolenza del vento e la temperatura dell’acqua. Il nomadismo professionale si specchia in quello geografico, e l’uno si nutre dell’altro».

Zecca, sempre a proposito della scrittura, qualcuno ha posto l’accento sulla mascioniana “sintassi elaborata, complessa, accompagnata da barocchismi desueti”.

«Rispetto “alle punte di acceso barocchismo”, notate dal critico Giuseppe Bonura all’uscita di Puck, Mascioni non si scompose minimamente. Anzi considerava questa definizione un complimento. Confessò che cercava proprio questo stile elaborato, in contrapposizione alla moda del “minimalismo letterario”. E citava spesso una frase del poeta inglese Auden il quale, alla domanda su quale fosse il dovere principale dello scrittore, rispose: “curare la lingua”. E Mascioni aggiungeva che quando la lingua viene tradita, nasce una confusione il cui primo derivato è la violenza. Insomma il culto della lingua non solo come un fatto estetico, ma soprattutto etico».

C’è una raccolta “Il favoloso spreco” , uscita nel 1968. A me pare che il titolo possa oggi essere inteso anche, e ripeto anche, in rapporto alla “favolosa” vita del nostro autore. Quanto allo “spreco”, certo immediatamente può essere inteso in senso non propriamente positivo. Però risalendo i rami dell’etimologia sino al Trecento, possiamo trovare anche il senso di “semina”. E quindi tutto torna: favolosa la vita e favolosa la semina.

Zecca, ho accennato al ’68 e dunque alla cultura politica di Mascioni…

«Nel ‘69 pubblica “ I passeri di Horkheimer”, frutto di assidue frequentazioni col filosofo e politologo (sodale di Adorno). La loro teoria critica fu una delle basi dei movimenti del ’68. La loro, semplificando, fu una feroce critica alla razionalità che presumeva di poter programmare prevedere tutto, insomma di incasellare l’uomo in tutti i modi.

Anche Mascioni è molto critico su questa impostazione della Ragione. Però la sua è una critica da “Destra”,

fatta di scetticismo conservatore e aristocratico, mentre i movimenti sessantottini criticavano il Razionalismo, da “Sinistra”, per una scelta fortemente libertaria.

E qui che Mascioni decide di tornare alle radici della nostra Civiltà, è qui che riscopre il mondo greco.

Ancora qualcosa sui colloqui in riva al lago di Lugano. Mentre loro discutevano di filosofia, di politica, c’erano dei passeri sul prato che picchiettavano cercando vermi. E volavano. Ma la vita vera qual è?, si è chiesto, si sono chiesti: forse quella dei passeri, non la nostra che ci porta ad arzigogolare su cose molto astratte».

Dunque vitalismo che fa rima con erotismo…

«L’eros è fondamentale nell’opera di Mascioni. L’eros (non solo la sessualità) è il motore del mondo, permette a noi uomini di vivere, permette a tute le nostre passioni di esplicarsi. E ne “I passeri…” contrappone appunto l’eros e la vita alla ragione e all’illuminismo.

Però il suo erotismo non è mai volgare. Diceva: io ho sempre abborrito la volgarità in tutto quello che ho scritto. Insomma il suo erotismo è sublimato in una forma poetica. E la poesia ha informato tutto il suo lavoro».

Il poeta valtellinese Giorgio Luzzi, che si considera fratello minore del “nostro”, ricorda una frase apparentemente singolare. Invitato all’inaugurazione della Biblioteca di Villa di Tirano (suo paese natale) esclamò: “Meglio a Villa che a Stoccolma!”. Puntava magari al Nobel?

«Forse, sotto sotto. Comunque si vantava di aver conosciuto sedici premi Nobel. E aveva fatto di Lugano un imprescindibile crocevia, almeno europeo, della Cultura contemporanea».

E nella sua amata comunità di Villa di Tirano, che gli ha intitolato l’auditorium cittadino e apposto una lapide commemorativa sulla casa natale, egli ha voluto che sulla sua tomba ci fosse una frase di Joachim du Bellay definitoria e definitiva: «heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage».

Tre nomi (i grammatici avrebbero qualcosa da obiettare, ma pazienza): Felice, (bel) Viaggio, Ulisse. Qui c’è tutto Mascioni.

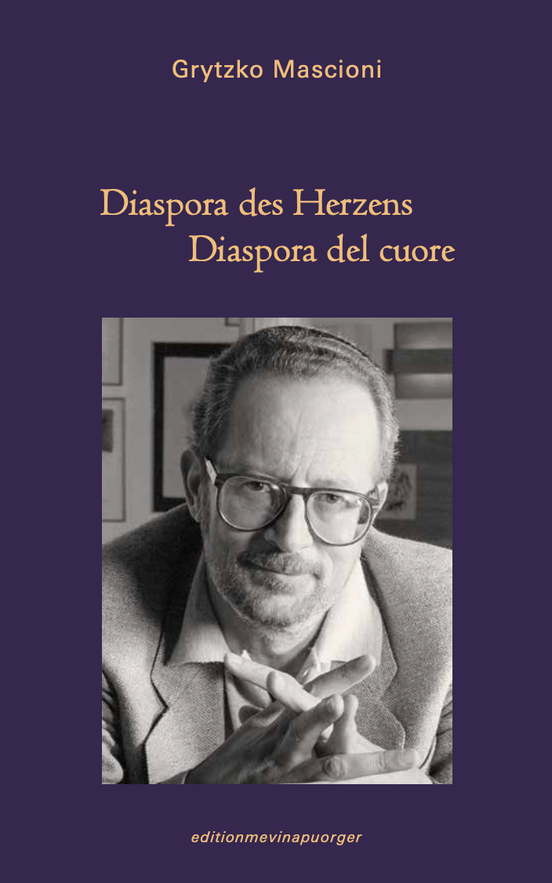

P.s.: A Simone Zecca, rispetto all’opera poetica di Mascioni, spetta, tra l’altro, la postfazione inserita in “Diaspora del Cuore/Diaspora des Herzens”, edito nel 2023 da editionmevinapuorger (ZH) e la curatela del doppio volume “Poesie 1952-1982”, pubblicato nel 2015 da Nino Aragno editore (Torino).