Con questo contributo si chiude la serie di editoriali speciali (L’anno che verrà) proposti per propiziare il 2020.

Difficile propiziare il 2020 con una riflessione datata fine febbraio: ormai siamo lanciati in questo nuovo anno e qualcuno, scommetto, avrà già organizzato le vacanze estive. Cambiare prospettiva era il tema dell’editoriale di Serena Bonetti; a questo mi riallaccio per proporre una considerazione sul cambiamento climatico (di cui ha parlato anche Renato Isepponi), da un punto di vista originale.

Di questo argomento ha scritto anche il professore ordinario di logica matematica all’Università di Torino e visiting professor alla Cornell University di Ithaca (New York) Piergiorgio Odifreddi, in un articolo apparso sul numero di dicembre di “Le Scienze”. “Quando si parla di un aumento delle temperature medie – osserva – si dimentica quasi sempre di specificare quale sia il punto di riferimento”, ossia la seconda metà dell’Ottocento; solo a partire dal 1850 circa, infatti, esistono dati attendibili.

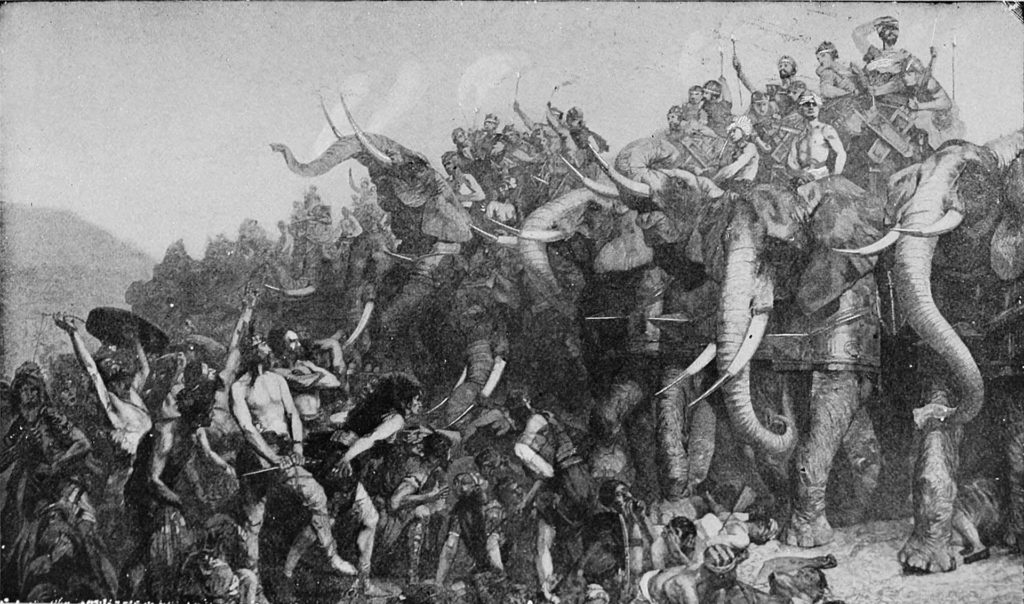

Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), premio Nobel per la pace nel 2007, l’aumento complessivo della temperature è stato di circa 0,85 gradi nel periodo 1880-2012; “il trattato di Parigi – scrive Offredi – [nei suoi rapporti, Ndr] parla invece ambiguamente di “livelli preindustriali”, lasciando supporre che la temperatura media terrestre sia rimasta più o meno costante fino al 1850 circa […] da qui la confusione degli slogan ambientalisti, che chiedono ingenuamente di salvare il pianeta”. Analizzando la storia della Terra, infatti, si osserva che la sua temperatura ha subito molte fluttuazioni: basti ricordare, ad esempio, il surriscaldamento tra il 900 e il 1200 o il “periodo caldo romano“, tra il 250 a.C. e il 400 d.C.; al contrario, tra il 1400 e il 1850 circa, l’uomo è stato testimone di una “piccola era glaciale“.

Questi cambiamenti climatici, a differenza di quella odierni, furono causati da eventi naturali, “tuttavia – aggiunge Offredi – la storia mostra che essi non mettono affatto in dubbio la sopravvivenza del pianeta”: semplicemente, perturbano le condizioni atmosferiche, rendendole più adatte ad alcune specie a scapito di altre. “Se la nostra – conclude – è così stupida da suicidarsi, forse merita appunto di scomparire, ma la Terrà rimarrà indifferente, e farà semplicemente posto a qualcuno di più adatto”.

Se la Terra rimarrà indifferente, lo stesso non potrà fare, si spera, l’Uomo. Diversi esperti concordano nel definire gli anni intorno al 2100 un punto di non ritorno per quanto riguarda le conseguenze globali del surriscaldamento. Un aumento della temperature di circa 5° (le stime più pessimistiche parlano di 7°), infatti, unito all’aumento della popolazione terrestre, porterebbe inevitabilmente, a meno di qualche importante rivoluzione tecnologica, ad un deficit tra risorse disponibili e risorse necessarie. In poche parole, molte persone moriranno di fame o per la guerra, visto che sarà molto probabile una lotta tra gli Stati per accaparrarsi i beni materiali.

Uno scenario, temporalmente non troppo distante, che deve farci preoccupare per le vite dei nostri figli e/o dei nostri nipoti. Basterà affidarsi alla lungimiranza dei nostri governanti? O piuttosto sperare, come ci è capitato finora, di vivere nella parte “fortunata” del pianeta?

Marco Travaglia