In questo momento di passione fa specie leggere certe lettere aperte inviate a IlBernina. Da un lato un mittente ammonisce che non c’entra l’ansia e che questa non è una semplice influenza – quando più o meno dalle stesse fonti in marzo giungevano rassicurazioni sui contagi in Valle, attestati di inutilità delle mascherine (che invece mancavano), previsioni su picchi superati e raccomandazioni sul panico da evitare – dall’altro un mittente ci annuncia che, dopotutto, non bisogna esagerare con le restrizioni comportamentali in onore della produttività e allega una nostalgica foto di Via da Mez in cui compare gente allegra e ammassata che traina il “Pupoc da marz”, mentre imperversa l’influenza asiatica.

Il confronto tra le missive di Serena Bonetti e Gian Luzi Battaglia, più che un aperto confronto di idee, lascia trasparire ciò che qui in Valle impera da tempo e che si può riassumere con il motto popolare “poche idee, ma confuse”. La lettera di Serena Bonetti è però quella “giusta”.

Le epidemie ci sono sempre state, scrive Battaglia. Questo è vero. Aggiungerei che dobbiamo anche aspettarcene altre, fa parte del gioco della biosfera. Tuttavia, di cosa stiamo parlando? L’influenza asiatica, che uccideva piuttosto i giovani, aveva una letalità (decessi su positivi) piuttosto bassa, pari a 0.3% circa e si è estinta nel giro di un anno, grazie a un vaccino. Citare la Sars non ha nemmeno senso, dato che non ci ha fatto un baffo: da noi non è nemmeno arrivata e ha ucciso poche persone in tutto il mondo.

L’ultimo serio confronto con una pandemia di noi europei risale alla terribile Influenza Spagnola del 1918. Anche questa se la prendeva tendenzialmente con i giovani. È passato più di un secolo da quei giorni infausti. Questo fa una differenza enorme, perché al cospetto del virus Sars-CoV-2 le nazioni europee si sono trovate tutte impreparate; e in parte ancora lo sono. Colpevolmente. Questo è il punto.

Diverso è il discorso per i paesi vicini alla Cina continentale da dove le fetecchie arrivano con una certa regolarità nel corso degli anni (Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong, Singapore e anche Giappone). Laggiù tanto le autorità quanto la gente comune sono abituate ad adottare criteri restrittivi senza troppo menare il can per l’aia sui social o nelle piazze. Risultato: territori quasi Covid-free e Pil in ripresa.

Secondo i dati Worldometers, comunicati dalle autorità dei vari paesi, la letalità media mondiale del Coronavirus è pari a 2.5%. Lo stesso vale per l’Europa e per gli Usa. Tanto per intenderci, siamo 28 volte al di sopra di un’influenza stagionale seria (0,09%). Sotto i 50 anni di età la letalità vale poco più dell’1%, ma sopra i 65 può superare facilmente il 15%; dipende anche dal periodo e dalla nazione.

Il pericolo collegato con l’iperinfiammazione causata da Covid-19 si riversa questa volta soprattutto sui cittadini di una certa età che sono di solito affetti da comorbilità; ipertensione in primo luogo. Ora, a me personalmente una strategia che implichi il rischio acuito di chi è anziano e non è più produttivo sembra qualcosa di socialmente inaccettabile, anzi un vero e proprio obbrobrio culturale. Inoltre, anche se può apparire nobile che chi è “aged” si sacrifichi per l’economia di figli e nipoti, questa opzione è destinata al fallimento. Si tratterebbe di un atteggiamento tanto generoso quanto ingenuo. Infatti, senza restrizioni la percentuale di morti risulterebbe comunque troppo elevata anche nella popolazione non anziana (circa 1% sotto i 50 anni). Nelle nazioni ricche il 30% della popolazione formata dagli anziani, oltre a morire a grappoli, non farebbe altro che contribuire alla diffusione del contagio.

Un lockdown solo per anziani? Gli studi effettuati indicano che sarebbe inutile, oltre che ingiusto e quasi impossibile da praticare. Naturalmente, ometto per decenza di parlare del raggiungimento dell’immunità di gregge, ma mi viene ancora il nervoso al ricordo di chi, senza minimamente aver studiato i numeri e i modelli epidemiologici, qui in Svizzera diceva “il virus deve circolare”.

Non è finita. Occorre considerare anche come si comporta l’indice di riproduzione Rt che indica quante persone contagia in media un positivo nel suo periodo di infettività (in Svizzera è intorno a 2, piuttosto alto). Esso dipende dalle caratteristiche del virus e degli organismi umani, ma dipende anche dal comportamento.

All’inizio di un’epidemia la curva dei contagi è all’incirca esponenziale e Rt influisce sul valore dell’esponente. Purtroppo, tanto più Rt è elevato e tanto più esso stesso tende ad aumentare, autorafforzandosi. Infatti, all’aumentare dei contagi aumentano anche le occasioni di scambio interpersonale d’infezione. In sostanza, la mancanza di opportune norme prudenziali quando la curva epidemiologica è ripida la rende ancora più ripida. Cresce così anche la curva dei decessi; un bel guaio.

Teniamo conto che quel 2.5% di letalità storica per Covid-19 si è ottenuto grazie ai confinamenti praticati nelle varie nazioni, cioè limitando Rt, altrimenti ci troveremmo con un numero di morti totali ben più elevato. Non solo. Teniamo conto anche del fatto che, oltre un certo livello di positività, gli ospedali vanno in sofferenza. Così, il tasso di letalità cresce ulteriormente. Non è poi così difficile capire che in questo modo la dinamica dei decessi, quella dell’incertezza, dei disordini sociali e della recessione andrebbero presto fuori controllo.

In definitiva, si dovrebbe intuire una benedetta volta quale sia il punto nodale della faccenda: la salute e la sicurezza non sono indipendenti dalla libertà e dall’economia. Immaginare di mettere questi aspetti sui piatti di una bilancia è sbagliato, perché si tratta di pesi che s’influenzano a vicenda, che non sono indipendenti. L’equilibrio è una questione dannatamente ostica, ma non adottare norme prudenziali sufficienti significa già nel medio termine penalizzare sia la salute che l’economia. Se vogliamo tornare a una vita normale, prima che giunga qualche profilassi vaccinale efficace, non ci resta che sottostare a norme prudenziali rigide. Paghiamo oggi lo scotto per non averlo fatto prima, seguendo l’esempio dei paesi asiatici più virtuosi.

Guardare al passato e cercare di trarne qualche spunto saggio, come fa Battaglia, va sempre bene. Ma poi occorre anche fare i conti con la realtà oggettiva del presente. Io direi di imparare dalle suddette nazioni, invece di riferirsi al “Pupoc da Marz” di Poschiavo.

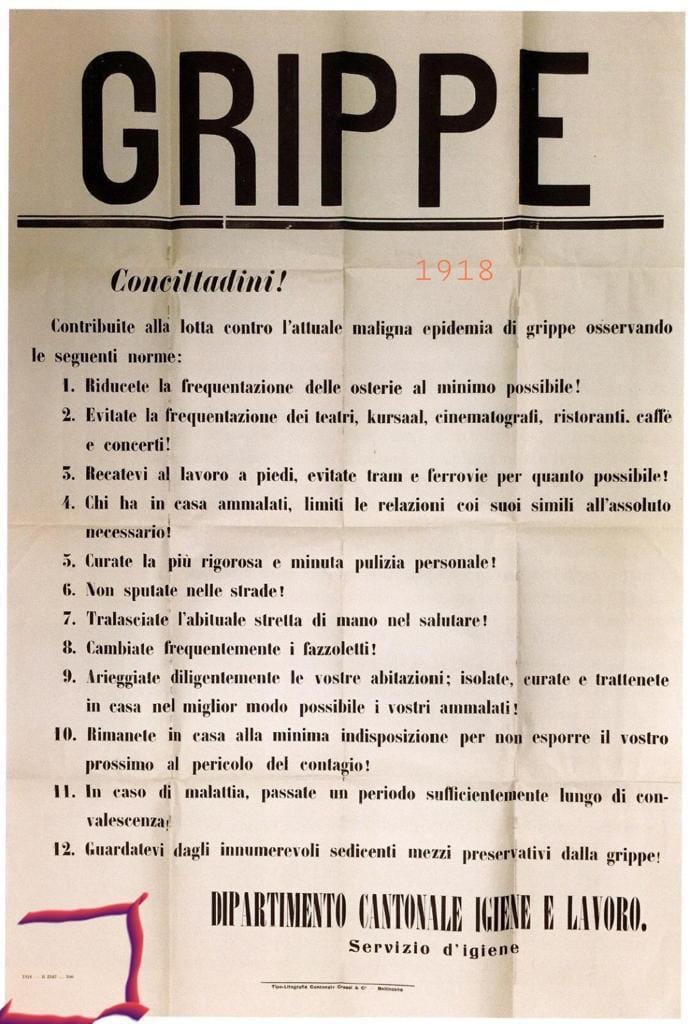

Ad ogni modo, non è affatto vero che in passato non si adottassero regole come il distanziamento sociale o le mascherine. Questi accorgimenti sono antichissimi e risalgono addirittura al XIV secolo. Per contrastare la diffusione delle infezioni era noto, tanto per fare un esempio, “l’abito del medico della peste”. Non lo usavano solo i medici, ma anche chi aveva disponibilità. Gli altri mantenevano la distanza. Notissime sono poi le mascherine utilizzate durante l’influenza spagnola. Ci sono immagini a bizzeffe in rete. Per tagliare la testa al toro mi limito ad allegare una foto delle norme emanate dal Canton Ticino durante la pandemia spagnola. Mancava il “test-trace-contain” tecnologico che adottano oggi i sudcoreani. Ma allora non si usavano i cellulari. Noi europei oggi ci rimbambiamo con essi, ma siamo delle schiappe nel loro utilizzo responsabile, facendoci menate demenziali sulla privacy. Per questo il tracciamento telematico è stato un buco nell’acqua.

A parte le riserve specificate all’inizio, concordo dunque con Serena Bonetti sulla pericolosità delle persone che sottovalutano le insidie di questa epidemia o – sul solco dell’atteggiamento dei terrapiattisti e per la serie “a me non la fanno” – la ritengono magari l’esito di una cospirazione.

Per finire, un pronostico mi sento di formularlo. Se dovesse quanto prima arrivare l’auspicato vaccino questi fenomeni si affretteranno a dichiarare: “hai visto? Te lo dicevo io che era tutta una messa in scena”.

Roberto Weitnauer