«Compagni di strada, amici preziosi anche loro».

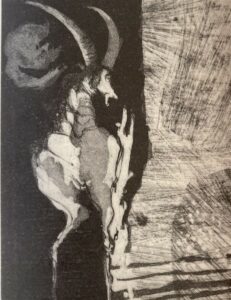

“Zoo d’amore” è la narrazione poetica di Mascioni, pubblicata da Book Editore nel ’93 con le illustrazioni del ticinese Nag Arnoldi.

Amici di prossimità (cervi, capre, stambecchi, orsi, topi e poi passeri, rondini, rospi e…) e amici di fantasia (Minotauro, Quetzalcoatl e…).

Quelli di prossimità risentono inevitabilmente delle «improvvise punture di nostalgia per i miei paesi di valle».

E Giuseppe Biscossa (QGI 1 1994) a conferma sostiene che «contrariamente a quanto talvolta può sembrare, causa il vastissimo patrimonio culturale che ha sciolto nel sangue, Mascioni non rompe mai il cordone ombelicale con la realtà concreta onde si è nutrito e si nutre. Molto spesso la trasfigura».

E vediamoli questi compagni e amici.

“Scende a valle inatteso, dai dirupi cala prudente, silenzioso, annusa il sentore del fieno, umido sgrana gli occhi sul mondo che discopre e sfiora i tronchi che diradano, si ferma sugli zoccoli saldi, è un monumento…”. Capito di chi si tratta?

“Lo spiavo tremando, il muso nero, il vello arsiccio, il palco delle corna erto in gloria di maschia distinzione…Il cervo restò cervo ai miei paesi: animale regale, ma animale alla fine normale”.

Avvertenza: le parti poetiche sopra citate in corsivo e quelle a venire sono senza gli “a capo” originali, perché a giudizio di chi scrive sono assolutamente narrative.

Ora tocca all’orso.

“Vecchio smagrito di ingrigiti peli guardò a valle impietrito, sconsolato: vide selve deserte e in basso un irto risalire di armati. E soffocato un ribelle grugnito, non ritenne vile restare e offrire il torso scarno al fuoco ostile senza senso, all’arsa fucileria che lo voleva morto. Acconsentì, si espose all’isteria che esplose, alla selvaggia festa di botti quasi benedetti…l’ultimo germoglio della sua specie sterminata, delle famiglie unghiate della Val Bregaglia”.

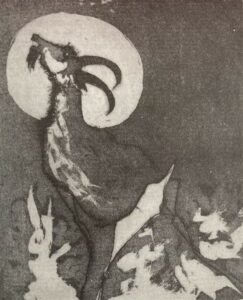

E poi due cugine erbivore: la capra ibex e la capra hircus.

“Eri in bilico, araldico, sul greppo della mia infanzia da stupore invasa: le scimitarre del tuo tozzo capo nere a squarciare il blu del terso cielo sui ghiacciati bagliori del Bernina, eretto emblema al libertario orgoglio…” e più avanti “…Risale ancora per riarse alture l’animale più pigro, zoccolante sul franoso pendio. Ma piega il muso a insalivare le troppe ferite, a riparare nello sbieco a sera lampeggiare del sole del tramonto: lo sguardo opaco che non si riaccende, la pupilla velata che si arrende agli esiti di cui non torna il conto”.

In nota Mascioni spiega, per i pochi non ferrati, «che lo stambecco non solo è ancora il sovrano animale che popola il massiccio del Bernina ai cui piedi sono nato, ma che campeggia totemico e elegante nella bellissima bandiera dei Grigioni, fieri delle loro millenarie autonomie. Silhouette nera in campo bianco, sventola inquartato nel vessillo dei più lontani ricordi, nel quale la sola macchia rossa è la lingua che gli sporge fra i denti. Bandiera vecchia onor di capitano nella foschia del loro sguardo stanco: ma anche i capitani invecchiano, e le bandiere rischiano di smarrirsi nella foschia del loro sguardo stanco».

Dopo la hibex ecco la hircus.

“…sempre, nei miei paesi, racconti spaventosi aureolavano la figura della capra, nonostante l’utile frequentazione quotidiana: tramandando gli echi della sua maligna parentela con il demonio, incubo delle streghe (e come tali almeno due delle mie antenate sono state giustiziate a Poschiavo, nei Grigioni) e dei loro persecutori. Ne ho subito anch’io la paurosa suggestione, ma ora mi resta solo la nostalgia di un animale quasi di famiglia, del quale ho condiviso la svagata selvatichezza”.

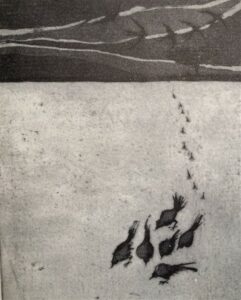

Da ultimo, in questa parziale silloge, si avanza il “Topo di Zagabria”: “..la campagna dilagava oltre il piccolo aeroporto, l’attesa era di guerra e di dolore per decollare là dove l’orrore esplodeva più a sud, verso Ragusa. E il topo apparve, canterino, corse fra le briciole sparse, fra le gambe della folla sorpresa…”.

Ed ecco le considerazioni finali, sempre in nota, di Mascioni:

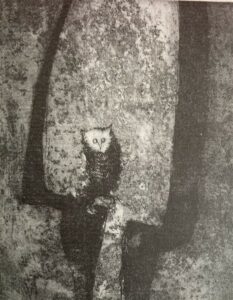

«E poi, e poi: quante amate forme, doni di stupore, istanti che non ci hanno concesso l’occasione di registrarli, mi sono venuti incontro nel bestiario di una vita. Se in altre sedi ho scritto di cince e scoiattoli, di marmotte e nibbi, di afgani e cinghiali, di formiche e pesci-spada, di folaghe e farfalle, di zanzare e daine e antilopi e libellule, di cicogne e altro ancora, restano pur sempre fuori orche e cavalli, rane e poiane, civette e muli e asini e persino le vacche che a sera venivano all’abbeverata nella fontana, sotto le finestre della mia casa.

Non so ripensarmi senza pensare a una costante prossimità, a un’intricata commistione esistenziale con l’assorta vita animale, nella quale si specchia la mia, e della quale non restano che parole: ma forse più importanti, lunghi, vivi silenzi, che aspettano solo di spegnersi».

P.s.: Nel precedente articolo ho parlato dell’incarico di Mascioni in Croazia. Recentemente, in coedizione con Coscienza Svizzera e l’Istituto di ricerca sulla cultura grigione, l’editore Dadò ha pubblicato due contributi contenuti in un unico volume: “Grytzko Mascioni, mediatore culturale italico in Croazia (1992-1996)” di Sergej Roić e “Lo spaesamento e la patria immaginaria nell’opera di Grytzko Mascioni” di Katarina Dalmatin.